Vom Bahnhof Bremen-Farge sind es noch etwa 20 Minuten zu Fuß zum Bunker Valentin. Ich wähle die Strecke, auf deren letzten Metern ich mich durch die sogenannte Bunkerwildnis schlagen muss. Dieser wild wachsende Wald befindet sich an der Südseite der heutigen Ruine, vor der ich auf einmal unvermittelt stehe. Ich bin nicht zum ersten Mal am Denkort Bunker Valentin im Norden Bremens. Doch diesmal bin ich keine Besucherin. Über die nächsten Wochen nehme ich hier an der Ausbildung zum Guide an der Gedenkstätte teil.

Der Bunker Valentin ist ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Er wurde ab dem Frühjahr 1943 gebaut, zu einem Zeitpunkt, als die Alliierten bereits die Lufthoheit über Deutschland innehatten. Oberste Priorität hatte für die Nationalsozialisten der Schutz der Rüstungsindustrie (deren Verbunkerung dem Bau ziviler Luftschutzkellern vorgezogen wurde). Im niemals fertig gestellten Bunker Valentin sollte im Taktverfahren alle paar Tage ein U-Boot vom Stapel laufen. Selbst wenige Monate vor Kriegsende glaubte man, mit dieser „Wunderwaffe“ den Kriegsverlauf noch umkehren zu können. Verantwortlich für das Projekt waren Reichsmarine und das Rüstungsministerium. Zerstört wurde der Bunker durch mehrere Bomben der britischen Luftwaffe Ende März 1945.

An diesem Ort kamen der Größenwahn der Nationalsozialisten und ihr menschenfeindliches rassistisches Weltbild zusammen. Auf der Baustelle arbeiteten für die deutschen Vorarbeiter, Ingenieure und Beschäftigte der etwa 50 beteiligten Firmen Zwangsarbeitende aus Europa und Nordafrika. Es handelte sich um mehr als 10.000 Menschen, die als KZ-Häftlinge, als Kriegsgefangene oder als zivile Zwangsarbeiter*innen nach Bremen verschleppt wurden. Aufgrund der harten Arbeitsbedingungen, mangelnder Ernährung, Kleidung und Hygiene sowie durch willkürliche Tötungen starben mindestens 1600 von ihnen.

Die Zwangsarbeitenden kamen aus allen Ländern (und deren Kolonien!), die das Deutsche Reich im Laufe des Zweiten Weltkriegs besetzte und ausbeutete. Wir erfahren allerdings, dass es einen unterschiedlichen Wissenstand zu Zwangsarbeitenden aus dem Westen und Osten Europas gibt. Nach dem in der NS-Ideologie verankerten Antislawismus wurden letztere als sogenannte „Untermenschen“ betrachtet. Ein Großteil der Menschen, die am Bunker Valentin Zwangsarbeit leisten mussten, stammte aus Polen und der Sowjetunion, vor allem aus der heutigen Ukraine. Dennoch gibt es wesentlich weniger Informationen zu Überlebenden und Nachkommen aus Mittel- und Osteuropa. Die kommunistischen Regime stellten Rückkehrer*innen aus Deutschland unter den generellen Verdacht der Kollaboration. Es folgten Verhöre und Inhaftierungen, in der Sowjetunion nicht selten auch erneute Deportation, diesmal in Gulag-Lager. Dies war keine Atmosphäre, in der Überlebende über ihre Erfahrungen erzählen oder schreiben wollten (oder konnten). Archive waren erst nach dem Ende der Sowjetunion 1991 zugänglich. Zu den wenigen bekannten Geschichten gehört die von Stanisław Masny. Als 16-jähriger wurde er nach einer Razzia in Warschau im Frühjahr 1944 nach Bremen deportiert. Bis zum Kriegsende musste er am Bunker Zwangsarbeit leisten, bevor er 1945 nach Polen zurückkehren konnte. Heimlich war es ihm gelungen, seine Erfahrungen in einem Tagebuch festzuhalten, das er dem Denkort 2014 zur Verfügung stellte. Gemeinsam mit seinem Sohn war er damals zum ersten Mal an den Bunker zurückgekehrt.

Die Forschung ist keineswegs abgeschlossen und erlaubt wichtige Perspektivwechsel. Bis vor wenigen Jahren stand beim Blick auf die Opfer allein Europa im Vordergrund. Obwohl es bereits Anhaltspunkte dafür gab, dass auch Menschen aus Nordafrika am Bunker Zwangsarbeit leisten mussten, blieben sie unerwähnt. So zeigt sich: (Post-)koloniale Machtverhältnisse sind bis heute (un-)sichtbar. Appolinaire Akpene Apetor-Koffi, freier Mitarbeiter am Denkort Bunker Valentin, konnte durch seine Recherchen zahlreiche Biografien rekonstruieren und dadurch sichtbar machen. Lange Zeit galt zudem, dass es auf der Baustelle keine Frauen gab. Nach neuen Erkenntnissen musste diese Annahme revidiert werden. So schätzt man, dass Hunderte Frauen hier Zwangsarbeit leisten mussten, der Großteil von ihnen stammte aus der Sowjetunion. Sie lebten räumlich getrennt von den westeuropäischen Zwangsarbeitenden und waren schlechter gestellt als diese.

Einen gesamten Tag verbringen wir als Gruppe auf dem ehemaligen Lagergelände, das sich kilometerweit hinter dem Bunker erstreckt und an dem heute nur noch wenige Spuren sichtbar sind. Dorthin führt die sogenannte Lagerstraße durch das Dorf. Ein nicht unwichtiger Punkt, wenn es um das Thema geht: Welche Berührungspunkte gab es zwischen den Zwangsarbeitenden und den Dorfbewohner*innen? Es waren nicht nur die täglich vorbeimarschierenden Menschenkolonnen-, da sich die Baustelle selbst innerhalb des Ortes befand, konnten die Menschen auch die dortigen Geschehnisse aus nächster Nähe verfolgen. Viele profitierten selbst, beispielsweise vom Lebensmittelhandel mit den Lagern. In den Nachkriegserzählungen von Anwohner*innen erscheinen Baustelle und Lager als Sperrzonen, was allerdings nicht der Realität entspricht. Im Gegenteil scheint die Kriegsmarine es mit der Geheimhaltung damals nicht sehr genau genommen zu haben. Um das ehemalige Lagergelände heute zu betreten, benötigt man eine Sondergenehmigung. Denn dort, wo früher Baracken standen und sich Massengräber des KZ-Außenlagers sowie anderer Lager befanden (und weitere vermutet werden), ist heute ein Truppenübungsplatz der Bundeswehr (!). So ist das Gelände bis heute nicht Teil der Gedenkstätte, soll es aber in Zukunft nach einem in Aussicht gestellten Abzug der Bundeswehr werden.

Der Bunker selbst wurde ab den 60er Jahren bis 2010 durch die Bundesmarine als Depot genutzt, wozu der vordere Teil renoviert wurde. Dieser Entscheidung waren kontroverse Diskussionen in der Nachkriegszeit über die Frage vorangegangen, was aus dem Bunker zukünftig werden sollte. So war in einem 1953 in einer Bremer Zeitung erschienen Artikel vom Bunker als „8. Weltwunder vom Weserstrand“ die Rede. Andere wollten den Bunker sprengen, was aufgrund der Nähe zum Dorf allerdings keine Option darstellte. Durch die militärische Nutzung verschwand der Bunker letztendlich über Jahrzehnte hinweg im wörtlichen Sinne von der Landkarte (er wurde beispielsweise aus Luftbildern wegretuschiert).

Erst Anfang der 80er Jahre erlangte der Ort Aufmerksamkeit, durch die von Radio Bremen ausgestrahlte Sendung „Keiner verlässt lebend das Lager“, die auf den Recherchen Rainer Habels zu Massengräbern in der Farger Heide beruhte. Er war es auch, der mittels der von ihm gegründeten Initiative „Blumen für Farge“ Kontakt mit Überlebenden und Nachkommen aufnahm, die bereits zuvor Gedenkfahrten in die Gegend unternommen hatten.

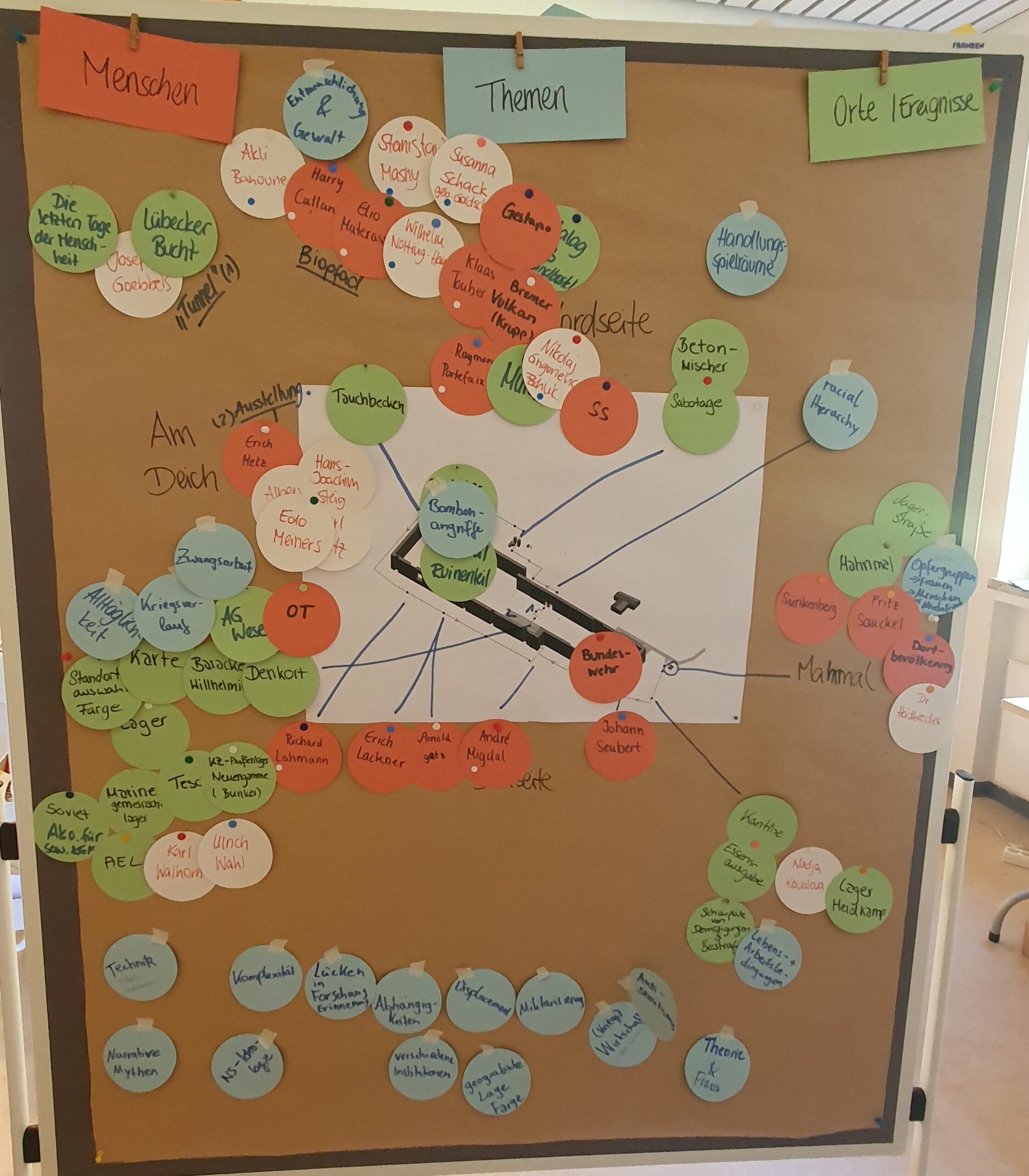

Ein Versuch, sich der Komplexität des Ortes zu nähern - Mindmap für mögliche Anknüpfungspunkte unserer Führungen

Ein Ort zum Erinnern für diese Menschen wurde hart erkämpft. Es gelang allein durch zivilgesellschaftliche Anstrengungen und gegen großen Widerstand, 1983 die Errichtung eines Mahnmals (allerdings außerhalb des weiterhin umzäunten Bundeswehrgeländes um den Bunker) zu erwirken. Bei der Einweihung sprach unter anderem der ehemalige französische KZ-Gefangene André Migdal, der sich zeitlebens für die deutsch-französische Friedensarbeit einsetzte.

Wir überlassen den Menschen von Morgen die einfache Botschaft, die notwendig ist für das Verständnis zwischen den Menschen, für die Toleranz, aber auch für die Hoffnung, dass die Welt ein Bremen-Farge oder einen „Bunker Valentin“ nie mehr erleben möge.

Etwa zeitgleich wurde in Bremerhaven eine Straße nach dem bereits verstorbenen Bauingenieur Arnold Agatz benannt, der das Projekt Bunker Valentin mitgeleitet hatte. Nicht nur er hatte als einer der führenden Köpfe des Rüstungsprojekts nach dem Krieg seine Karriere unbeirrt ausbauen können. Eine rechtliche Aufarbeitung und Verurteilung von Verantwortlichen der Baustelle hat es nie gegeben.

Der Denkort Bunker Valentin bildet auch diese widersprüchlichen und doch zeitgleichen Ereignisse ab. 2015 konnte er schließlich seine Tore öffnen, nachdem die Bundeswehr den Ort endlich freigegeben hatte. Diesem Projekt waren ebenfalls jahrelange Kämpfe vorangegangen. Es entstand ein Lern- und Dokumentationszentrum der Landeszentrale für politische Bildung, welches sich mit den hier verübten Verbrechen auseinandersetzt und weitere Forschung vorantreibt.

Das Thema NS-Zwangsarbeit stellt für viele in Deutschland bis heute eine Wissenslücke dar. 13 Millionen Menschen mussten während der Zeit des Nationalsozialismus im Deutschen Reich Zwangsarbeit leisten. Hierbei handelte es sich, wie am Bunker Valentin deutlich wird, um eine heterogene Gruppe an Menschen. Schnell wird mir während der Ausbildung klar, dass es gar nicht möglich ist, die eine Geschichte des Bunkers Valentin zu erzählen. Vielmehr eröffnet sich der Ort einem, indem verschiedene Blickwinkel eingenommen werden. Dies schließt sehr unterschiedlichen Erfahrungen der Menschen ein, die hier Zwangsarbeit leisteten.

Doch was ist mit den Perspektiven der Täter*innen? Aktuell ist im renovierten Bunkerinneren eine Installation zu sehen, in welcher Opfer- und Täteraussagen nebeneinandergestellt werden. In einer Sequenz behauptet der leitende Ingenieur Erich Lackner während eines Interviews Anfang der 80er Jahre, die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle seien für alle gleich gewesen. Gleichzeitig erklärt der Niederländer Klaas Touber, der im sogenannten Arbeits- und Erziehungslager der Gestapo gefangen gehalten wurde, wie die Monate auf der Baustelle sein Leben zerstört hätten. In der Gruppe diskutieren wir. Einige finden es nicht richtig, den Tätern diesen Raum zu geben.

Doch die Aufgabe von politischer Bildungsarbeit ist eben genau das: Erklären was war, in den Kontext setzen und den Menschen die Aufgabe mit auf den Weg geben, sich ihre Meinung zu bilden. Und die Auseinandersetzung mit dem Bunkerbau wäre ohne einen Blick auf die Täter nur die halbe Geschichte. Denn es waren ja genau diese Einstellungen, die die hier begangenen Verbrechen ermöglichten.

Der Denkort bietet so die Möglichkeit, sich dem komplexen Thema der Zwangsarbeit im Dritten Reich anzunähern. Doch dies ist nicht immer der Beweggrund für Menschen, den Ort zu besichtigen. Im Bewerbungsgespräch werde ich gefragt, wie ich mich in herausfordernden Situationen mit Besucher*innen verhalten würde. Stell dir vor, jemand sagt bei der öffentlichen Führung: Ach, schlimm mit der Zwangsarbeit, aber architektonisch ist der Bunker doch eine Meisterleistung. Was ich da machen würde? „Uff“, entfährt es mir. Erstmal tief durchatmen hoffentlich. Das musste ich bei der Frage im Auswahlgespräch auch.

Wildnis auf dem Dach des Ruinenteils

In der folgenden Ausbildung geht es auch deshalb darum, sich mit der eigenen Haltung auseinander zu setzen. Wo liegen meine persönlichen Grenzen? Worin besteht meine Motivation, hier arbeiten zu wollen? Viele nennen Gründe, die wir später unter „Mission“ zusammenfassen werden. Menschen hier durch Führungen zum Besseren bekehren zu wollen (und was ist das denn eigentlich auch genau?), könnte in der späteren Vermittlungsarbeit ein Hindernis darstellen. Natürlich ist die politische Bildungsarbeit nicht neutral, gleichzeitig sollen Kontroversen möglichst abgebildet werden, um eigene Denkprozesse anzustoßen und keine vorgefertigte Meinung zu lehren. Auch sollen Besucher*innen nicht emotional überwältigt werden. Hierzu positionieren wir uns zu der Frage „Statt Empathie von den Besucher*innen zu erwarten, bringe ich den Besucher*innen Empathie entgegen“ auf einer Skala „Wie stark stimme ich der Aussage zu?“. Ein zentraler Punkt, denn wer weiß schon, mit welchem Päckchen Menschen hierherkommen und ob eine emotionale Abgrenzung nicht auch eine absolut gesunde Reaktion sein kann. Außerdem: Natürlich kann sich niemand wirklich in die Menschen hineinversetzen, die hier Zwangsarbeit leisteten.

Wir nehmen auch andere Themen kritisch unter die Lupe. Oftmals werden Tatorten von NS-Verbrechen eine besondere „Aura“ zugeschrieben, etwas, das der Ort von selbst ausstrahlt und Menschen bei seiner Besichtigung spüren würden. Doch kann ein Ort wirklich eine Aura haben? Diese ist wohl eher menschengemacht. Denn: Nicht dem Ort wohnt eine bestimmte Bedeutung inne, vielmehr sind es die Menschen, die mit einem bestimmten Mindset hierherkommen und abhängig hiervon etwas auf den Ort projizieren. Dies ist wichtig, denn es macht auch klar: Unterschiedliche Perspektiven sind erlaubt. Auch das „angemessene Verhalten“ an einer Gedenkstätte lernen wir zu hinterfragen. Denn warum sollten Besucher*innen sich am Bunker Valentin wie auf einem Friedhof verhalten (was er nicht ist), wenn das beim Besuch der Waterfront nicht gefordert wird? Auch hier leisteten Menschen Zwangsarbeit, für die damalige Deschimag (Deutsche Schiff- und Maschinenbau Aktiengesellschaft), aus der später die Werft AG Weser hervorging. All diese wertvollen Gedankenanstöße werden mich bei der weiteren Guide-Ausbildung begleiten.

Am vorletzten Tag der Ausbildung begeben wir uns als Gruppe auf das Dach des Bunkers. Um sich dessen Dimension vorstellen zu können: Der Bunker umfasst eine Fläche von etwa fünf Fußballfeldern. Über eine lange Wendeltreppe erklimmen wir zunächst den renovierten vorderen Teil. Auf dessen Dach befindet sich mittlerweile eine Photovoltaikanlage. Weiter hinten beginnt der Ruinenteil, der sich ganz anders gestaltet. Das Dach ist hier vollkommen verwildert. Der Beton ist kaum mehr zu sehen. Der Boden ist mit Moos, kleinen Tümpeln und – ich traue meinen Augen nicht – Bäumen bedeckt. Es eröffnet sich eine unwirkliche Landschaft vor uns, die uns vergessen lässt, wo wir uns eigentlich befinden. Wie die Bunkerwildnis auf dem ehemaligen Baustellengelände hat sich die Natur auch diesen Ort zurückerobert. An einigen Stellen sind allerdings tiefe Bombeneinschlagslöcher zu entdecken. Auch hier hat die gewaltvolle Vergangenheit Spuren hinterlassen.