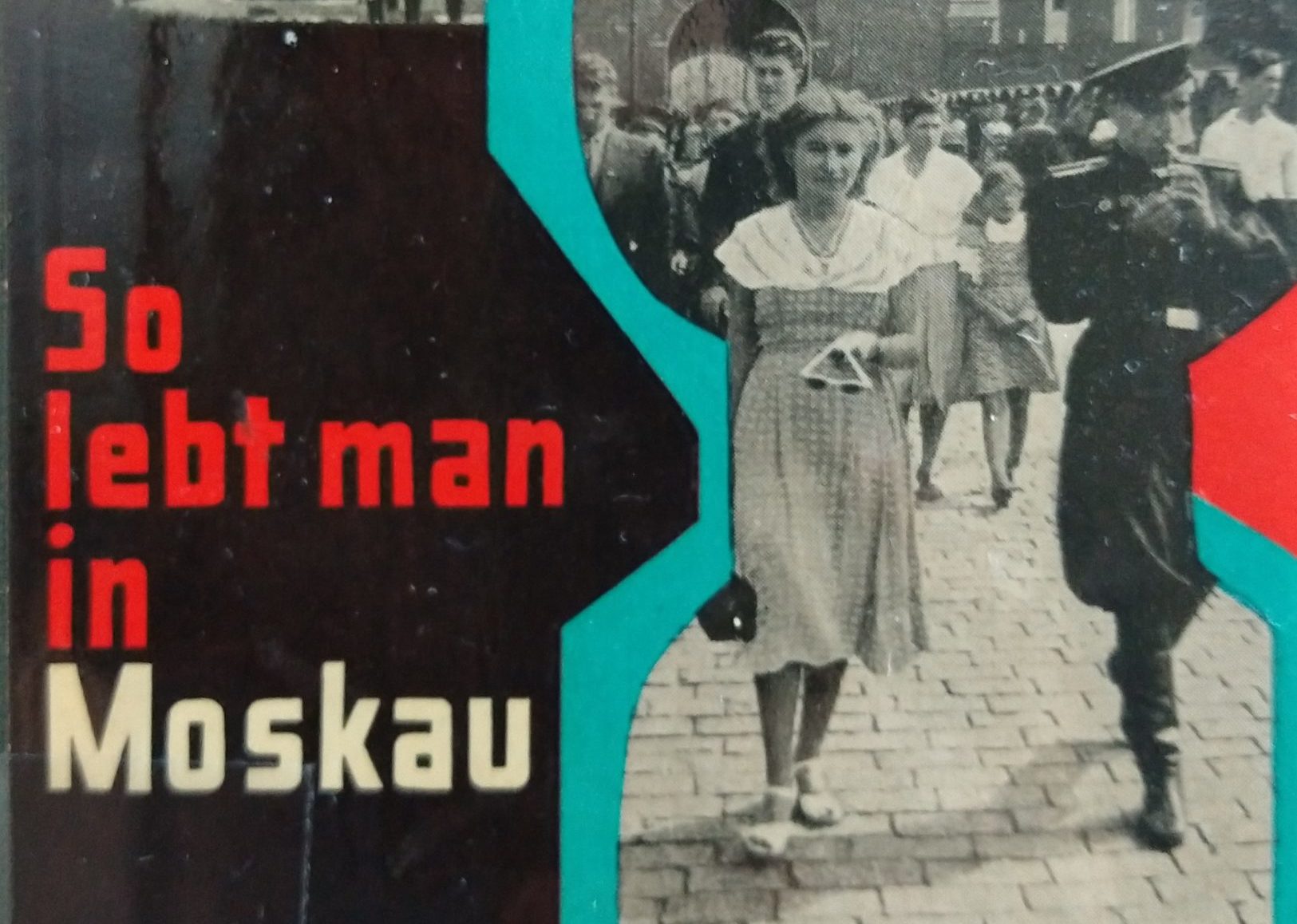

So lebt man in Moskau

1958 hat Hermann Pörzgen ein Buch mit dem Titel „So lebt man in Moskau“ veröffentlicht. Er war damals Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Hauptstadt der Sowjetunion und brachte seine Reportagen nach der Erstpublikation in der Zeitung ein weiteres Mal gebündelt in Buchform heraus.

Der Nachname „Pörzgen“ zählt nicht gerade zu den häufigsten im deutschen Sprachraum. Nachdem ich gerade selbst zwei Jahre lang in Moskau gelebt habe, möchte ich, Yvonne Pörzgen, die Reportagen meines entfernten Verwandten aufgreifen und gut 60 Jahre nach seinen Erlebnissen antworten: So lebt man heute in Moskau.

Ich nehme die Beiträge in “So lebt man in Moskau” zum Anlass, meine eigenen Erfahrungen und Ansichten zu formulieren, subjektiv und als Blick aus einem Zwischenraum, da ich nicht “swoja” bin, also keine “von uns” und somit vieles anders erfahre als die Dauer-Moskauer, aber dennoch dabei, bis zu einem bestimmten Grad eingebunden war und Einblick bekommen habe. All das ist geprägt von tiefer Skepsis gegenüber dem System und großer Sympathie für die Menschen.

Hermann Pörzgen hatte da in den 1950er Jahren in Moskau einen schwierigeren Stand. Er reiste 1935 zum ersten Mal in die Sowjetunion. 1937 bis 1941 berichtete er als Korrespondent der “Frankfurter Zeitung” von dort. 1944 geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft, 1955 kam er frei. Nur zwei Jahre später reiste er für die Frankfurter Allgemeine wieder in die Sowjetunion.

- “Russisch oder Sowjetisch?”

„Sowenig man früher das Deutsche Reich mit Preußen gleichsetzen konnte oder Jugoslawien mit Serbien, so ungenau ist es, für die Sowjetunion den Namen Rußland zu gebrauchen oder die Unionsbürger schlankweg Russen zu nennen.“ (S. 7)

Der Punkt sollte sich erledigt haben, hat es aber nicht. Oft genug ist in Gesprächen über die Geschichte immer noch zu hören, wie es war, als am Ende des 2. Weltkriegs “die Russen” kamen. Russland hat die völkerrechtliche Nachfolge der Sowjetunion angetreten, aber sowjetisch waren auch Ukraine, Belarus, Lettland, Estland, Litauen, Kirgistan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Georgien, Aserbaidschan, Armenien und Moldau. Wechsel der Staatsform und der Ideologie gab es im 20./21. Jahrhundert mehr als genug. Eine Konstante ist Moskau als Hauptstadt der Sowjetunion und heute Hauptstadt der Russländischen Föderation. Geblieben ist auch, dass in Moskau nicht alles russisch ist. Wie die Russländische Föderation ist auch Moskau bevölkert von Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Nationen. Als diplomatisches Zentrum arbeiten hier viele “Expats”. Als wirtschaftlicher Anziehungspunkt zieht es “gastarbajtery” aus dem Kaukasus und aus Zentralasien an, ohne die in der Stadt vieles gar nicht laufen würde.

Die Frage “Russisch oder Sowjetisch?” ist deswegen heute nicht mit einem oder mit zwei Schlagworten zu beantworten, sondern man muss mindestens die Trias “Postsowjetisch, Russisch, Multinational” aufmachen.

- “Korrespondent in Moskau”

“Wo die Möglichkeit der journalistischen Information so gering ist, sehen sich die Beobachter vielfach auf ihre Kombinationsgabe angewiesen. Auch die sowjetischen Leser sind ja gewohnt, Wichtiges zwischen den Zeilen zu lesen. Kaum in einem andern (sic) Land ist es so schwierig, die wirkliche Bedeutung einer Maßnahme oder Bekanntmachung zu erkennen, wie in der Sowjetunion.” (S. 9)

Die heutige Situation ist recht ähnlich. Den Superlativ, dass es in keinem anderen Land so schwierig ist, würde ich nicht mehr benutzen, siehe Nordkorea, siehe Iran, siehe sicher auch viele andere Länder außerhalb des postsowjetischen Raums. Aber auch in Russland ist es nicht immer leicht herauszufinden, was gerade Sache ist.

Nachdem in den 90er Jahren unabhängige Zeitungen, Radiosender, Fernsehkanäle und allmählich auch Internetseiten entstanden waren, hat man die aus Regierendensicht allzu kritischen in den 2000ern wieder geschlossen. Im Gegenzug wurde international der Fernsehsender „Russia Today“ lanciert, um die russische Sicht der Dinge auch auf Deutsch, Französisch, Englisch etc. zu präsentieren. Die älteren Generationen und die Menschen, die in Russland außerhalb der großen Städte leben, informieren sich in Russland weiterhin hauptsächlich über das staatliche Fernsehprogramm. Das kann man sich ansehen, muss man aber nicht. Ich habe es versucht. Wirklich. Mehrmals. Aber immer, wenn ich eingeschaltet habe, gab es Diskussionsrunden, bei denen sich die „Gesprächs“-Partner so anschrien, dass nichts mehr zu verstehen war. Alternativ gibt es wahlweise „Che – für echte Männer“ oder auch „Spas“ (Erlöser), wenn man es etwas besinnlicher mag. Mein Ausweg waren Radio (Echo Moskvy), Zeitung (Novaja Gazeta und Internet (Meduza). Mit der Berichterstattung über mich selbst habe ich ganz besondere Erfahrungen gemacht, auf die ich bei nächster Gelegenheit ausführlicher eingehen werde.

Das mit dem Lesen zwischen den Zeilen klappt heute auch mal mehr, mal weniger gut, wie sich nicht zuletzt zu Beginn der Coronakrise zeigte. Als ein Land nach dem anderen in den Lockdown ging, passierte in Russland erst einmal gar nichts. Der Erste, der etwas unternahm, war der Moskauer Bürgermeister Sobjanin. Er verkündete die Pflicht zu zwei Wochen Selbstisolation für alle, die aus Risikoländern einreisten. Als man russlandweit die vielen Fälle von Lungenentzündungen in den Krankenhäusern nicht mehr ignorieren konnte, bequemte sich Putin zu einer Maßnahme. Er ging vor die Presse und verkündete zehn Tage arbeitsfrei – „vychodnye“ – für alle. Bezahlt. Problem: „vychodnye“ ist das Wort für Urlaub. Bezahlter Urlaub? Nichts wie raus aus Moskau und ab nach Sotschi, wo es schon im März schön warm ist. Am Ende war Sotschi überrannt und die Stadt schickte alle Touristen wieder nach Hause. Soviel zur Isolation.

Aber zurück zu den Medien und zur grenzüberschreitenden Berichterstattung. Beeindruckend ist Hermann Pörzgens Schilderung, wie die Zensur im Haupttelegrafenamt funktioniert:

“Die Korrespondenten übergeben ihre Berichte (mit Durchschlag) an einem besonderen Schalter der Telegrafenbeamtin, welche sie durch eine Nebentür in die Zensurabteilung hineinreiht. Die dort ihres Amtes waltenden Bevollmächtigten der Hauptverwaltung für Literatur – so lautet die offizielle Bezeichnung – hat keiner der Korrespondenten bisher zu Gesicht bekommen. […] bis das Manuskript, mit dem rechteckigen Stempel des geheimnisvollen Zensors versehen, wieder zum Vorschein kommt, vergeht zuweilen eine Stunde oder auch mehr. […] Berichterstatter großer Zeitungen telefonieren vom Internationalen Fernsprechpunkt aus ihre zensierten Mitteilungen und Artikel.” (S. 12)

Heute läuft die Kommunikation natürlich anders, sowohl für Journalistinnen und Journalisten als auch für alle anderen. Aber dem russischen Überwachungs- und Abhörsystem eilt sein Ruf voraus. Hatte es etwas mit dem zu tun, was er zu seinen Studierenden gesagt hat, dass ein DAAD-Lektoratskollege des Landes verwiesen wurde? Hat sich da ein Vater bei den entsprechenden Stellen beschwert? Hat es einen Grund, warum mir in Uljanowsk in der universitätseigenen Wohnung das eine und meiner amerikanischen Fulbright-Kollegin das andere Zimmer zugewiesen wurde, ohne das man uns gefragt hat? Wird das eine Zimmer von einem englischsprachigen, das andere von einem deutschsprachigen Beauftragten abgehört? Wahrscheinlich war das nicht der Fall, aber man wird schnell paranoid und vermutet hinter jedem Windowsabsturz die Einmischung des FSB. Zudem wird es ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Russland Schritt für Schritt schwerer gemacht, sich legal zu verhalten. Bis Mai 2018 etwa durften Universitäten ihre ausländischen Angestellten auf die Universitätsadresse registrieren und das International Office war somit für die Registrierung verantwortlich. Ab Juni 2018 galt das nicht mehr. Für mich persönlich bedeutete das in Moskau, dass ich nach jeder Reise, bei der ich entweder die Landesgrenze überschritt oder in einer anderen russischen Stadt registriert wurde, zum Beispiel in einem Hotel, meinen Vermieter aufs Amt schicken musste, mit seinem und meinem Pass und einem zweifach von ihm ausgefertigten Formular. Im Schnitt war ich einmal pro Monat unterwegs. Mein Vermieter war eine Seele von einem Menschen und nahm es mit Humor.

Ich lese in Hermann Pörzgens Beschreibungen auch einen gewissen Fatalismus: So ist es eben, was willst du machen, da muss man eben durch. Diese Einstellung ist auch im heutigen Moskau die beste Möglichkeit, das ohnehin strapazierte Nervenkostüm nicht zu zerreißen. Nicken, ja und amen sagen, irgendwie wird es schon gehen. Tut es auch. Meistens.

Hier geht es zu Teil 2: „So lebt man heute in Moskau: Botschaft und Konsulat“

Trackbacks/Pingbacks