von Anja Rebelein (M.Sc. Marine Biology)

Blick auf Panama City vom Naturpark „Parque Metropolitano“

Mal eben schnell ins warme Meer vor Panama springen, tauchen gehen und Fische aus dem Riff für Forschungsexperimente fangen. Dann Meerwasser-Aquarienanlagen mit den Fischen bestücken und diese dort pflegen bis sie für Tests zum Farbsehvermögen mit ins Labor kommen. Am Wochenende raus aus Panama City und einen Vulkankrater erkunden oder die Privilegien der Mitarbeitenden des Smithsonian Tropical Research Institutes, Panama City nutzen: ab auf die, nur für Wissenschaftler*innen zugängliche, Insel im Panama-Kanal mit naturbelassenem, ursprünglichem Regenwald. So lässt sich das Wissenschaftler*innen-Dasein aushalten!

Tatsächlich sah so mein Alltag im Sommer 2015 aus. Im Rahmen meines, durch das Rise Worldwide Programm des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) finanzierten, Praktikums konnte ich den Sommer in Panama City verbringen und dort einen Meeresbiologen unterstützen, der sich auf das Untersuchen des Farbsehvermögens, v.a. von Riff-Fischen, spezialisiert hat.

|

|

Auf dem Kraterrand mit Blick auf das Dorf „El Valle“ im Inneren (links) und ein Faultier im Mangrovenwald auf den Inseln von Bocas del Toro (rechts)

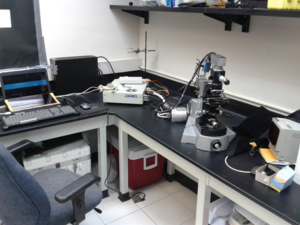

Während meiner Zeit in Panama durfte ich an Projekten mitarbeiten, die sich mit der optischen Wahrnehmung von Tieren beschäftigen. Zur Analyse der Farbsinneszellen wird ein sehr sensibles Mikrospektrophotometer (MSP) benutzt. Damit kann untersucht werden, auf welches Licht einzelne Lichtsinneszellen der Retina reagieren. Je nach Wellenlänge des Lichts, auf das die Zellen reagieren, wird eine andere Farbe wahrgenommen, z.B. rot, grün, blau, oder sogar ultraviolett. Dadurch kann man Rückschlüsse auf das Sehvermögen der Fische unter Wasser ziehen. Wenn ein Fisch keine Sinneszellen für gelbes oder rotes Licht besitzt, kann dieser auch nicht zwischen gelben und roten Objekten unterscheiden. Während ich in den ersten Wochen meines Praktikums mit einem anderen Praktikanten an Fröschen arbeitete und den Umgang mit dem MSP kennen lernen durfte, begann danach meine eigentliche Arbeit an Riff-Fischen.

Ich hatte die Gelegenheit, an zwei „Fisch-Projekten“ mitzuarbeiten. Eines dieser Projekte beschäftigte sich mit dem Vergleich des Sehvermögens sehr nah verwandter Arten auf der atlantischen und auf der pazifischen Seite von Panama. Nach der endgültigen Trennung beider Ozeane durch die Landbrücke von Panama vor einigen Millionen Jahren, haben sich zwei eigenständige Meeressysteme/Ökosysteme entwickelt: der eher trübe, nährstoffreiche Pazifik und das klare, nährstoffarme Gewässer der Karibik. Die Frage ist, ob sich das Sehvermögen der Fische an die unterschiedliche Sichtweite der Gewässer angepasst hat. Während meiner Zeit in Panama konnte ich dazu beitragen, hierzu erste Daten zu sammeln.

Das Forschungsinteresse des zweiten Projekts galt der Untersuchung der Fischgattung „Hamlets“ (Hamletbarsche), die ebenfalls entlang beider Küsten Panamas in den Riffen vorkommen. Bei diesen Fischen existieren unterschiedliche Farbausprägungen sehr nah verwandter Arten. Da die Fische karnivor sind, sich also von kleineren Fischen ernähren, wird vermutet, dass sie durch ihr Farbkleid harmlose Riff-Fische nachahmen, um sich unbemerkt näher an ihre Beute schleichen zu können. Dies würde das Prinzip der sogenannten aggressiven Mimikry darstellen. Als aggressive Mimikry oder auch Peckhamsche Mimikry, wird die Nachahmung von speziellen Signalen (visuell, akustisch, olfaktorisch oder ethologisch) eines nichträuberischen Tieres durch Räuber bezeichnet. Dadurch kann die Fluchtdistanz der Beute verringert und die Annäherung durch den Räuber erleichtert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Beutefische nicht oder nur bei sehr geringem Abstand zwischen der harmlosen und der karnivoren Fischart unterscheiden kann und demzufolge der harmlos gekleidete Räuber einen Vorteil beim Beutefang besitzt. Um dieses Prinzip bei den Hamlets zu testen, haben wir mithilfe des MSPs das Sehvermögen der Beute (in unserem Falle sogenannte Glassgobies (=Glasgrundeln)) untersucht. Zusätzlich haben wir Messungen des „Farbkleids“ der beiden sich ähnelnden Fischarten durchgeführt und die umgebenden Lichtbedingungen im Riff ausgemessen.

Um das Farbsehen der Fische zu untersuchen, mussten wir diese natürlich zuallererst fangen. Dazu tauchten wir an unterschiedlichen Riffen um ausgewählte Fische ins Netz zu bekommen. Dabei muss man die gewünschte Fischart anhand von kleinen Details zwischen den vielen anderen Fischen unterscheiden. Je nachdem, wo der Fisch im Wasser lebt (z.B. in der Wassersäule oder in den Riffstrukturen), wie groß er ist und wie er sich verhält (z.B. wie neugierig er ist), sind unterschiedliche Techniken nötig, um die Fische erfolgreich ins Netz zu treiben. Meist schafften mein Betreuer und ich es pro Tauchgang circa zehn Fische zu fangen. Da wir nicht alle Fische sofort für Messungen verwenden konnten, wurden diese zeitweise in Aquarienanlagen der Forschungsstationen untergebracht.

|

|

Aquarienanlagen an der Forschungsstation in Panama City (links) und Bocas del Toro (rechts)

Für die Messungen des Farbsehvermögens einzelner Sinneszellen im Fischauge muss der Fisch für zwei Stunden ins Dunkle gebracht werden. Bei Lichteinfall werden die Sinneszellen im Auge nämlich gebleicht, was im lebenden Organismus durch ständige Neubildung des lichtempfindlichen Teils kompensiert wird. Da wir das Gewebe jedoch außerhalb des Fisches untersuchten, konnte es nach einmaligem Lichteinfall nicht mehr regeneriert werden. Deshalb wurde nach der Unterbringung des Fisches im Dunkeln dieser in schwachem Rotlicht seziert, das Auge aus dem Fisch extrahiert und die Retina von den anderen Geweben separiert.

Das Multispektrophotometer (MSP) zur Messung des Farbsehvermögens von Sehsinneszellen

Des Weiteren habe ich dabei geholfen, die Schuppenfarben von Fischen im physikalischen Sinne zu messen. Da die Farbwahrnehmung von Menschen und Fischen nicht zwingend die Gleiche ist, kann ein Fisch für Artgenossen komplett anders wirken als für uns Menschen. Deshalb haben wir lebende Fische im Labor an unterschiedlichen Teilen des Körpers mit einem bestimmten Licht beschienen und gleichzeitig gemessen, welche der eingestrahlten Wellenlängen reflektiert wurden. Die ermittelten Wellenlängen, also die „physikalische Farbe“, die ein Fisch besitzt, ermöglichen eine objektive Betrachtung und können in Modelle zum visuellen System von Fischen miteinbezogen werden.

Ein „butterfly fish“ auf feuchtem Tuch zur Messung seiner „physikalischen Farbe“

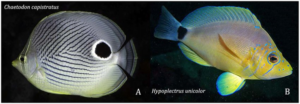

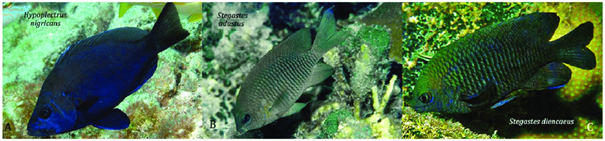

Aus den Analysen ergab sich, dass das Prinzip der „aggressiven Mimikry“ zwar auf die beiden Arten Butter-Hamletbarsch (Räuber) und den Pfauenaugen-Falterfisch (harmloser Riff-Fisch) zutrifft. Bei dem anderen untersuchten Fisch-Paar des Schwarzen Hamletbarschs als Räuber und des harmlosen Riffbarschs „Stegastes diencaeus“, konnten die Glassgobies allerdings visuell zwischen den Arten unterscheiden. Die dunkle, an die umgebenden Lichtbedingungen angepasste, Körperfärbung deutet vielmehr auf eine andere Jagdtechnik hin: durch das Verschmelzen des Räubers (Schwarzer Hamletbarsch) mit der Umgebung kommt dieser unbemerkt nah an seine Beutefische (Glassgobies) heran. Das Sehvermögen der Beute-Glassgobies ist in der räumlichen Auflösung (Fisch und Struktur dahinter) nämlich sehr eingeschränkt, wie die Messungen ergaben. Die eher trüben Wasserbedingungen in Bocas del Toro schränken wahrscheinlich die Unterscheidung zwischen Räuber und struktureller Umgebung weiter ein.

Diese Erkenntnisse stellen manifestierte Konzepte der Farbausprägung der Hamlets in Frage und werden aktuell zusammen mit meinem Betreuer publiziert (voraussichtlicher Titel „The visual ecology of Hypoplectrus hamlets: Aggressive mimicry“ by M. Pierotti et al.).

Der Räuber “Butter Hamletbarsch” (rechts) und sein nachgeahmtes Modell der “Pfauenaugen-Falterfisch“ (links)

Der Räuber „Schwarzer Hamlet“ (links) und seine vermuteten harmlosen Modelle, Riffbarsche (der „dusky damselfish“ (Mitte) und der „longfin damselfish“ (rechts))

Bilder aus der Publikation: Robertson, D R. (2013). Who Resembles Whom? Mimetic and Coincidental Look-Alikes among Tropical Reef Fishes. PloS one. 8. e54939. 10.1371/journal.pone.0054939.

Insgesamt habe ich in meinem Praktikum eine Vielfalt an Methoden im Bereich der marinen Biologie kennen gelernt und einen guten theoretischen Hintergrund in Bezug auf Evolution, Spezifikation, visuelle Systeme und physikalische Eigenschaften von Licht vermittelt bekommen. Zusätzlich konnte ich viel über den Berufsalltag von Wissenschaftler*innen lernen: angefangen bei dem Schreiben eines Antrags auf Forschungsgelder, über das Sammeln experimenteller Daten, der Erkenntnis mit welch einfachen Mitteln man in der Feldforschung oft zurechtkommen muss, bis hin zur Publikation der Daten. Zusätzlich hat mir meine Zeit in Panama gezeigt, dass ich mir durchaus vorstellen kann im Bereich Meeresbiologie als Wissenschaftlerin tätig zu werden. Ich habe im Anschluss daran den Master „Marine Biology“ an der Universität Bremen studiert und bin nun am Thünen-Institut für Fischereiökologie in Bremerhaven als Doktorandin angestellt.

In diesem Sinne kann ich von euch nur ans Herz legen, einfach mal in die Datenbank des DAAD zu schauen, wenn ihr in einem naturwissenschaftlichen Bachelorstudiengang eingeschrieben seid und Lust an Forschung im internationalen Kontext habt.

Der Bewerbungszeitraum für Sommer 2020 ist bis zum 15. Dezember:

https://www.daad.de/rise/de/rise-weltweit/praktikum-finden/

Schreibe einen Kommentar