Was können ein Wikinger, ein Kaufmann und eine jüdische Frau gemeinsam haben?

Sie alle lebten im Mittelalter und trugen einen Namen oder bekamen eine Bezeichnung, die auf ihre Dis/ability hinwiesen. Dis/abilities konnten sich dabei auf eine vielfältige Weise im Sprachgebrauch und in der Namensgebung niederschlagen. Dabei gab es Unterschiede und Parallelen zwischen den einzelnen Kulturräumen Europas und Vorderasiens.

Die Etablierung von Familiennamen im Spätmittelalter wurde auch zum Teil durch Dis/abilities geprägt. Durch einen Blick ins Bremer Bürgerbuch lässt sich dies gut nachvollziehen. Beschäftigt man sich allerdings mit den skandinavischen und isländischen Sagas, stellt man fest, dass im Norden Europas Dis/abilities keinen direkten Einfluss auf die Familiennamen besaßen, sondern sich in der Vergabe von Spitznamen ausdrückten. In den jüdischen Gemeinden Europas waren Bezeichnungen für Dis/abilities besonders in Bezug auf die rechtlichen Dimensionen von Ehe und Scheidung häufig anzutreffen. Bei der Auslegung von Gesetzestexten durch die Schriftgelehrten spielte insbesondere die hebräische Sprache eine große Rolle.

Zeitkapsel Familiennamen – Was uns Scheele, Stamer oder Stelter über Dis/abilities im Mittelalter sagen können

Schlägt man heute ein Bremer Telefonbuch auf, stößt man schnell auf Familiennamen, wie Scheele, Stamer oder Stelter. Nun fragt man sich, was diese Namen mit Dis/ability zu tun haben könnten. Schaut man beispielsweise in den „Duden Familiennamen“, dann erfährt man, dass ein Scheele jemanden bezeichnet, der schielt, Stamer meint einen Stotterer und Stelter beschreibt, dass es sich um eine Person mit einem Stelzfuß (Krücke) handelt.

Nun ist aber jemand, der heute Stamer als Familiennamen trägt, nicht zwingend jemand, der stottert. Dies resultiert daraus, dass unsere heutigen Familiennamen bereits im Mittelalter entstanden sind und seitdem kaum mehr verändert wurden (siehe den Exkurs zur Entstehung von Familiennamen). Somit geben uns unsere Familiennamen Auskunft über körperliche Merkmale sowie Herkunft, Wohnstätte oder Beruf unserer Vorfahren. Gleichzeitig werden aber auch Hinweise auf verschiedene Formen körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen der damaligen Zeit gegeben.

(Verkrüppelungen) sind laut Irina Metzler nur einige Beispiele für die am häufigsten vorkommenden Familiennamen in Großbritannien, welche auf körperliche Dis/abilities der Vorfahren verweisen. Hans Bahlow und Konrad Kunze zählen für den norddeutschen Sprachraum ebenfalls zahlreiche Familiennamen auf, die auf körperliche Einschränkungen hindeuten. Im Folgenden sollen hierfür einige Beispiele genannt werden:

- Fuß/ Bein: Hink-/Holtfoth (Hink-/ Holzfuß), Schefbeen (schiefes Bein), Knickschoke (Knickebein)

- Gesicht: Schevemund (schiefer Mund), Scheel/ Goldoge (der Schielende), Naslos (ohne Nase), Hasenschart (Lippenspalte)

- Allgemein: Knakerügge, Knaack, Schulderknoke (der Knochige, Verwachsene), Wanschap (Wahnschaffen)

Körperliche Einschränkungen mussten jedoch nicht dauerhaft sein, wie der folgende Familienname zeigt: Halbsleben beschreibt, dass die Person bei der Geburt zunächst für tot gehalten wurde, aber dennoch überlebt hat.

Des Weiteren kann teilweise auch auf den Stand und das Ansehen der beeinträchtigten Person geschlossen werden. So beschreibt Metzler, dass ein besonders abfälliger Name auch auf einen recht niedrigen Stand schließen lässt. Ein Grund hierfür ist auch, dass Bettler oder Landstreicher meist nur schwer nach ihrer Wohnstätte oder ihrem Beruf benannt werden konnten. Dass eine Dis/ability aber nicht immer zu einem gesellschaftlichen Abstieg oder geringeren Karrierechancen führen musste, zeigt das Beispiel des Konstanzer Kaufmanns Henricus Balbus (lat. für stotternd) de Constantia, der trotz seiner Stottersymptomatik ein erfolgreicher Stoffhändler war.

Schließlich ist bei der Analyse von Familiennamen jedoch zu bedenken, dass nicht immer nur eine Bedeutung zutreffen muss. Als Beispiel hierfür sei der Name Krucker genannt, der sowohl eine Person bezeichnen konnte, die ‚Krücken‘ benötigte, als auch jemanden, der diese angefertigt hat. Es können demnach auch Aussagen über den Umgang mit Dis/abilities getroffen werden.

Geistige Behinderungen werden von Irina Metzler jedoch nicht aufgeführt. Sie weist bspw. darauf hin, dass Namen, wie „Narr, Fool [oder] Stultus“ nicht auf eine geistige Beeinträchtigung, sondern auf den Beruf des Hofnarren hinweisen.

Abschließend soll über die Motivation zur Namensgebung folgendes Zitat von Kunze aufgeführt werden: „Viele Übernamen spiegeln ästhetische oder moralische Normvorstellungen der namengebenden Gemeinschaft wider, indem sie Menschen kennzeichnen, die man als zu groß oder zu klein, zu hochfahrend oder zu geschwätzig empfand. So reflektieren Übernamen eine Art [von] ‚sozialer Kontrolle‘.“

Entstehung und Etablierung von Bei- und Familiennamen

Für die Entstehung von unfesten Beinamen, aus denen sich im Laufe des Spätmittelalters feste Familiennamen entwickelten, werden in der Literatur verschiedene Gründe diskutiert. Meist wird für die Entstehung von Bei- bzw. Familiennamen zunächst die Verarmung des Rufnamenschatzes aufgeführt. Diese Gleichnamigkeit war durch die vermehrte Benennung nach den nur begrenzt vorhandenen biblischen Rufnamen sowie den teilweise nur regional verehrten Heiligen oder Herrschern seit dem 12. Jahrhundert entstanden. Da viele Personen nun den gleichen Rufnamen trugen, war eine eindeutige Identifizierung nur schwer möglich. Die Vergabe von unfesten Beinamen, die auch vorher schon üblich war, nahm somit zu.

Begünstigt und beeinflusst wurde diese Entwicklung durch äußere Faktoren. Friedhelm Debus nennt die Vorbildfunktion der romanischen Nachbarländer als einen Grund für das Aufkommen von Familiennamen. Die zunehmende Mobilität hatte nämlich dazu geführt, dass vermehrt Einflüsse aus dem Ausland Einzug hielten. Als weiteres Vorbild wird häufig der Adel genannt, der schon früh Beinamen verwendete, „[…] um Besitz und Erbansprüche zu kennzeichnen.“ Dies wurde vor allem infolge der Verstädterung auch für das Bürgertum immer wichtiger. Neben der individuellen Identifizierung sowie der Repräsentation der Zugehörigkeit zu einer Familie, bekam das Führen eines Familiennamens nun auch eine administrative Funktion. Die Bevölkerungsverdichtung machte in den Städten eine eindeutige Erfassung der (Neu-)Bürger notwendig. Das Führen von Stadt- bzw. Bürgerbüchern verbreitete sich, und somit wird den Stadtschreibern von Debus auch eine zentrale Rolle bei der Vergabe von Beinamen zugesprochen. Hierbei bezieht er sich aber vor allem auf die Benennung nach der Herkunft bzw. Wohnstätte. Beinamen nach körperlichen oder charakterlichen Merkmalen seien demnach wohl eher aus dem unmittelbaren Umfeld vergeben worden.

Nübling et al. fassen die Entstehungsfaktoren der Familiennamen sehr prägnant zusammen. „Drei retardierende Faktoren für ihre Ausbreitung ab dem 13. Jahrhundert lassen sich benennen: Im Norden, auf dem Land und in den unteren Schichten entstanden sie am spätesten – im Süden, in den Städten und beim Adel am frühesten.“ Die Gründe für die Entstehung von Familiennamen sind jedoch „[…] für den deutschsprachigen Raum keineswegs hinreichend erforscht.“

Zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert wurden aber aus den unfesten Beinamen schließlich feste Familiennamen, ganz ähnlich, wie sie uns auch heute noch geläufig sind. Doch hatte im Mittelalter der Rufname im Vergleich zu heute noch eine größere Bedeutung als der Familienname. Die Entstehung der Familiennamen verlief je nach Region sehr verschieden.

Diese Familiennamen werden nach ihren Benennungsmotiven in fünf Kategorien eingeteilt:

- Patronyme/ Metronyme: Benennung nach dem Rufnamen des Vaters bzw. der Mutter (z.B. Nickel < Nikolaus)

- Berufsnamen: Benennung nach dem Beruf (z.B. Müller)

- Wohnstättennamen: Benennung nach der Wohngegend bzw. dem Haus u.ä. (z.B. Angermann)

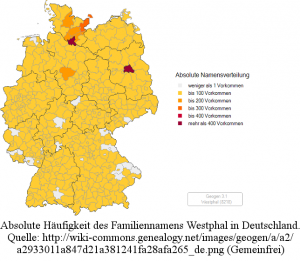

- Herkunftsnamen: Benennung nach dem Herkunftsort, -region oder -land (z.B. Westphal)

- Übernamen: Benennung nach Charaktereigenschaften oder körperlichen Merkmalen (z.B. Kahlkopf)

Auf den Spuren von Baum-Bein und Dung-Bart – Dis/abilities im mittelalterlichen Island und Skandinavien

Die Namensforschung (Onomastik) hat gezeigt, dass während des Mittelalters Dis/abilities einen Einfluss auf die Entwicklung von Bei- und Familiennamen im mitteleuropäischen Kulturraum gehabt haben. Einen ähnlichen Effekt hatten Dis/abilities auch im mittelalterlichen Skandinavien und in Island. Dis/abilities hatten dort zwar keinen direkten Einfluss auf die Vergabe offizieller Bei- und Familiennamen, waren aber häufig Vorlage für die Bildung von Spitznamen. Die größte Gruppe von Schriftquellen, an denen dies gezeigt werden kann, bilden die skandinavischen und isländischen Sagas. Sie handeln zwar häufig von fiktiven Geschehnissen und Personen, bieten aber trotzdem die Möglichkeit mehr über den alltäglichen Umgang mit Dis/abilities zu erfahren. Spitznamen können dabei Hinweise auf Wahrnehmungs- und Darstellungsformen bestimmter körperlicher und geistiger Einschränkungen geben.

Insbesondere körperliche Beeinträchtigungen, wie das Fehlen von einzelnen Körperteilen, wurden häufig für Spitznamen herangezogen. So verlor laut einer isländischen Saga der Wikinger Onund Ofeigsson in einer Seeschlacht eines seiner Beine, welches er durch ein Holzbein ersetzte. Daraufhin bekam er den Spitznamen tréfótr (Baum-Bein), obwohl er sich selbst als einfœttr (einbeinig) bezeichnete. In der Saga um Onund wird außerdem eine äußerst interessante Unterscheidung zwischen ‚kampffähig‘ und ‚kampfunfähig‘ getroffen. In dem Moment, in dem Onund sein Bein verliert, wird er mit dem Begriff óvígr beschrieben, welches ausschließlich mit ‚kampfunfähig‘ übersetzt werden kann. Seine ‚Kampffähigkeit‘ erlangt er jedoch später zurück, indem er im Zweikampf einen anderen Wikingerkapitän besiegt.

Ein weiteres, anschauliches Beispiel findet sich am Ende der Sturlunga saga. Dort wird von einem jungen Krieger berichtet, der seit seiner Geburt eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte besaß und deshalb den Spitznamen skarði (Hasenscharte) bekam. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass ein Kind mit einer solch schweren körperlichen Beeinträchtigung überhaupt das Erwachsenenalter erreichte, da es in der frühkindlichen Entwicklungsphase besonders viel Fürsorge benötigte und von Hand gefüttert werden musste.

Geistige Dis/abilities kommen bei der Vergabe von Spitznamen zwar nicht so häufig vor wie körperliche, doch gibt es auch für diese einige aufschlussreiche Fälle. In der Egils saga wird beispielsweise von Ulf Bjalfason berichtet, der den Spitznamen Kveld-Ulfr (Abend-Wolf) bekam, da er abends immer eine sehr gereizte und schläfrige Stimmung besaß. Außerdem wurde ihm nachgesagt, dass er seine Gestalt verändern könnte. Ein etwas deutlicheres Beispiel von geistiger Dis/ability findet sich in der Morkinskinna. Dort wird von dem norwegischen König Sigurðr Magnússon berichtet, der nach der Rückkehr von seiner Wallfahrt ins geheiligte Land langsam dem Wahnsinn anheimfiel. Er verlor immer mehr an Selbstkontrolle, was sich besonders im Verlust seiner ‚christlichen Werte und Tugenden‘ ausdrückte. Ihm wird zwar kein direkter Spitzname gegeben, doch ist so häufig vom ‚Wahnsinn des Königs‘ die Rede, dass diese Benennung schon fast als ein Spitzname angesehen werden kann.

Dass nicht nur ausschließlich körperliche oder geistige Dis/abilities Anlässe für die Vergabe von Spitznamen gewesen sind, zeigt uns die Njáls saga. Dort wird Njal Thorgeirsson von einer verfeindeten Familie der Spitzname skegglauss (alter Bartloser) gegeben, da ihm kein Bart wuchs. Aus heutiger Sicht würde dieser Spitzname nicht als diskriminierend aufgefasst werden, für Njal und seine Familie stellte dies jedoch eine ernst zu nehmende Bedrohung dar. Die Fähigkeit sich einen Bart wachsen zu lassen, stand in direkter Verbindung mit seiner Männlichkeit und sozialen Stellung. Die Beschimpfungen gingen soweit, dass den Söhnen von Njal der Spitzname taðskegglingar (Dung-Bärtlinge) gegeben wurde, da sie sich angeblich Fäkalien ins Gesicht geschmiert hätten, damit wenigstens ihnen ein Bart wüchse. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Dis/abilities auch soziale Konstruktionen sein können, die erst durch die soziale Interaktion zwischen Menschen entstehen.

Die Spitznamen in den skandinavischen und isländischen Sagas zeigen uns vielfältige Umgangs- und Wahrnehmungsformen von körperlichen, geistigen und sozial konstruierten Dis/abilities. Dass Menschen mit Dis/abilities keinesfalls ‚Randpersonen‘ gewesen sind oder gar aus der Gesellschaft ausgegrenzt wurden, wird an diesen wenigen Beispielen bereits deutlich. Viele Spitznamen waren zwar nicht positiv konnotiert, doch bedeutet dies nicht, dass ein negativer Spitzname gleich mit einem sozialen Abstieg einhergehen musste.

Auf der Suche nach einer Definition für Dis/ability im mittelalterlichen Islam

In vielen islamischen Hadith-Sammlungen, welche hauptsächlich im Frühmittelalter entstanden sind, wird für Menschen mit schweren körperlichen oder mentalen Krankheiten und Behinderungen der Begriff cāhāt als beschreibendes Attribut verwendet. Die am häufigsten mit diesem Begriff beschriebenen Personen sind blind, stumm oder besitzen eine andere Form körperlicher Dis/ability. Nur vereinzelt stehen auch geistige Krankheiten und Behinderungen mit dem Begriff cāhāt in Verbindung. Eine genaue Unterscheidung zwischen Krankheit und Dis/ability ist jedoch in keinem Text zu finden. Daraus ist zu schließen, dass die Beschreibung einer Person mit dem Begriff cāhāt auf eine sehr subjektive Weise geschah und keiner genauen, vorgefertigten Definition folgte.

Neben den körperlichen und mentalen Behinderungen und Krankheiten gab es auch im islamischen Kulturraum des Mittelalters sozial konstruierte Dis/abilities, die eine Person trotz vollkommener geistiger und körperlicher Gesundheit stigmatisieren konnten. So wurden Menschen, die eine Glatze, einen dünnen Bart, eine flache Nase oder blaue Augen besaßen, ebenfalls mit cāhāt beschrieben und galten als behindert. Dies konnte unter Umständen verheerende Auswirkungen auf die soziale Stellung einer Person haben, da bestimmte Ämter und Posten nur an diejenigen vergeben wurden, die eben nicht cāhāt waren.

Da’at oder Shotah? – Eine Frage, die jüdische Gemeinden im Mittelalter bewegte

In den vorigen Abschnitten wurden bereits einige Begriffe erwähnt, die auf mentale Dis/abilities in unterschiedlichen Kulturräumen Europas und Vorderasiens hindeuten. Im Folgenden soll auf Gebrauch, Nutzen und Kontext bestimmter Bezeichnungen in der jüdischen Kultur eingegangen werden, die mentale Dis/abilities beschreiben. Im öffentlichen, familiären und religiösen Leben wurden unterschiedliche Sprachen verwendet, die immer eine persönliche oder gesellschaftliche Konnotation im Umgang mit Dis/abilities innehatten.

Sprache ist hierbei ein entscheidender Teil des soziokulturellen Umgangs mit Dis/ability. Eher noch als Christen sahen sich jüdische Gemeinschaften im christlichen Abendland einem hohen gesellschaftlichen Zwang in Bezug auf den Umgang mit Dis/abilities ausgesetzt. Sowohl in der Familie, in der religiösen Gemeinschaft, wie auch im äußeren, nicht-jüdischen Umfeld war dies der Fall. Im europäischen Judentum des Mittelalters war es vor allem die religiöse Gemeinschaft, die sich mit dem Thema Dis/ability auseinandersetzte. Nicht nur die Familie hatte eine Verpflichtung der betroffenen Person gegenüber, sondern auch die religiöse Gemeinschaft war zur Hilfe verpflichtet. Thora, Mischna und Talmud waren dabei das Mittel der Wahl, um den ‚gottgewollten Umgang‘ mit ‚dem Anderen‘ zu regeln. Die Rabbiner und Gelehrten betrieben Exegese, um Antworten für die Gemeinschaft zu finden.

Nimmt man hier bspw. die Biblia Hebraica (hebräisches Altes Testament) finden sich drei unterschiedliche Begriffe, die im Zusammenhang mit mentalen Dis/abilities stehen. Neben den Begriffen shoteh/shotah und shigga’on, die für moralisch fehlgelenkte Personen verwendet wurden, kann auch eine verminderte Intelligenz mit diesen Worten beschrieben werden. Zudem kann Shoteh auch bedeuten, dass die betreffende Person eine schwere Geisteskrankheit besitzt. Außerdem finden sich dort auch die Begriffe petî und nabal. Ersterer betitelt Personen, die als ‚einfältig‘ zu beschreiben sind. Sie glauben dabei alles, was ihnen gesagt wird und sind nicht in der Lage ‚einfache Aufgaben‘ zu verrichten. Gleichzeitig kann dieser Begriff in Bezug auf den Glauben an Gott auch einen positiven Aspekt besitzen. Deutlich wird dies an der griechischen Septuaginta, in welcher petî auf unterschiedliche Weise übersetzt wird.

aphron: Intelligenzdefizit, kindisch

akakos: unschuldig, harmlos

nephios: kindlich

Insgesamt beschreibt petî wohl eher geringere Formen von mentalen Dis/abilities.

Des Öfteren findet sich der Ausspruch ‚Gottes Merkmal der Gerechtigkeit schlug sie‘, um den geistigen Zustand einer Person zu beschreiben. In diesem Fall den einer Ehefrau, die an einer nicht weiter definierten geistigen Krankheit litt, durch welche sie nicht mehr alleine für sich sorgen konnte. Oft wird durch diesen Ausspruch das Wirken Satans beschrieben.Hiermit wurde die Dringlichkeit einer Scheidung betont, da der Ehemann bedingt durch seine ‚kranke Frau‘ unter einem hohen familiären und sozialen Druck stand.

Die hebräischen Worte shoteh/shotah und shigga’on waren von essenzieller Bedeutung für eine mögliche Scheidung aufgrund einer neu aufgetretenen oder verheimlichten mentalen Dis/ability. Shoteh/Shotah bezieht sich hier auf eine geistige Krankheit oder Störung, die in einem überschaubaren Zeitraum mit oder ohne familiäre Pflege gesunden konnte. Dadurch war ein gesellschaftlich angemessenes und akzeptiertes Leben möglich. Für eine Scheidung musste deshalb die da’at (geistige Gesundheit) durch einen Geistlichen geklärt werden. Die Familie und die Ehe waren ein wichtiges und schützenswertes Gut. Scheidung war deshalb nur unter bestimmten Bedingungen gestattet.

Die Rolle von mentalen Dis/abilities in jüdischen Ehen und bei Scheidungen

Im Fall eines jüdischen Ehepaares wurde die Frau krank und galt nach mittelalterlichem Verständnis fortan als verrückt. Er war ein Mann im bereits fortgeschrittenen Alter und sah sich mit dem Problem konfrontiert, kein Kind mehr in die Welt setzen zu dürfen. Der Ehemann ersuchte einen befreundeten Rabbiner um Rat, welcher sich an die Halakhic-Autoritäten wandte. Dies waren Gelehrte, die sich mit dem rechtlichen Teil der Thora befassten und deshalb bei Rechtsfragen aufgesucht wurden. Laut der Meinung des Ehemannes dürfe er mit seiner ‚behinderten Ehefrau‘ ein Kind zeugen. Er bezog sich dabei auf die Thora. Diese gab ihm nicht nur das Recht dazu, sondern auch den Auftrag. Die Gemeinde des betroffenen Paares teilte seine Auffassung jedoch nicht und überwachte das Ehepaar. Sie griffen in die Privatsphäre des Paares ein und trennten die beiden voneinander. Der Mann lebte bereits seit vielen Jahren mit seiner Frau zusammen und pflegte sie. Laut der Gemeinde durfte aus dieser Ehe jedoch kein Kind entstehen, da es womöglich ‚unbrauchbar‘ auf die Welt käme.

Unter diesen Umständen gab es für den Ehemann mehrere vermeintliche Lösungswege.

1. Das Ehepaar lebte weiter zusammen, jedoch durften keine Kinder gezeugt werden.

2. Eine Scheidung war zwar möglich, jedoch war dies für Gemeinde und Familie der Frau von Nachteil. Der Frau hätte dann nämlich get (eine Aussteuer) wegen der Scheidung bezahlt werden müssen. Konnte der Ehemann diese nicht aufbringen, fiel auch diese Möglichkeit weg.

3. Für eine erneute Heirat des Mannes war eine Scheidung nicht zwingend erforderlich.

Letztere Vorgehensweise hatte allerdings nur eine geringe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg und war deshalb impraktikabel im europäischen Raum. In der muslimisch geprägten Welt war es gesellschaftlich akzeptiert, eine weitere ‚gesunde Frau‘ zu heiraten ohne sich von der ersten ‚kranken‘ scheiden zu lassen. Die ‚kranke Frau‘ besaß so weiterhin die Sicherheit der Familie, die sich um sie kümmerte, ohne dass für den Mann dadurch größere Nachteile entstanden.

Eine Scheidung aufgrund einer ‚kranken Ehefrau‘ war ein schwerer, meist unmöglicher Prozess. Nicht nur, weil die Scheidung als ein letztes Mittel angesehen wurde, da die Ehe im mittelalterlichen Verständnis des Judentums verpflichtend und bindend war. In bestimmten Fällen war diese jedoch erlaubt und möglich, erforderte aber die Zustimmung durch die Gemeinde, den Rabbiner und eventuell auch durch höhere geistliche Gelehrte. Gerade Adlige brauchten einen männlichen Nachkommen, um ihre Pfründe zu sichern. Gebar ihm die Ehefrau keinen männlichen Erben, bestand durchaus die Möglichkeit, dass die ‚Geisteskrankheit‘ der Frau nur eine Ausrede war, die eine Scheidung ermöglichen sollte. Auch die mittelalterlich-jüdische Gesellschaft wusste um diese Praktik, weshalb eine genaue Prüfung der Umstände notwendig war. Beide Parteien mussten dafür im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sein, um der Scheidung überhaupt zustimmen zu können. Die Widersprüchlichkeit dieser Ausführungen ist hier dem Soll- und Ist-Zustand geschuldet, denn war die Frau in ihren kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt, konnte dieser letzte Punkt nicht erfüllt werden.

Wenn die Frau in irgendeiner Weise krank, ihre Seele und ihr Geist (nefesh) nicht gesund oder sie verrückt geworden war (nishtatteit), war der Mann dazu verpflichtet, sie zu pflegen und für ihre Gesundung zu sorgen. War ‚Mann‘ gezwungen in einer Ehe zu leben, ohne die Möglichkeit auf eine Scheidung oder den Vollzug der Ehe, blieb ihm in der Regel nur eine letzte Möglichkeit. Auch im Mittelalter war der außereheliche Verkehr deshalb eine mögliche, jedoch nicht gesellschaftlich akzeptierte Praxis. Die Ehefrau wurde dann nur als ‘agunah angesehen. Sie war gefangen in einer Ehe ohne die Möglichkeit auf eine erneute Heirat.

Laut der Schule des R. Yanai konnte sich der Mann von der Frau scheiden lassen, wenn sie ‚angezogen von allen‘ ist (nigreret) und sie als niemandem zugehörig betrachtet wird (minhag hefker). Gadeirah und gerirah bezeichnen eine verrückte Frau, die ihre Ehre mutwillig aufgibt und in Lust verfällt. Da diese Frauen dann nicht mehr als gesellschaftlich tragfähig galten, wurden sie im Falle einer Scheidung wieder an ihre Familie zurückgegeben, welche sie dann vor der Gemeinde verbergen sollte.

Autorinnen und Autoren: Michele Bredehöft, Franziska Micheel und Philipp Schübel