Staatliche Interventionen in das Reformmodell bis 1977

1 Einleitung

Trotz ihrer anfangs angestrebten Autonomie stand die Universität Bremen schon wenige Jahre nach ihrer Gründung vor gravierenden Veränderungen. Neben den Reform-Ideen, zahlreichen Protesten und ihrer (später) “exzellenten” Forschungsneuausrichtung waren es auch externe Faktoren, die das Ende einer alten und der Beginn einer neuen Phase der Universitätsgeschichte markiert haben. Das progressive Bremer Modell ist schließlich an diesem Punkt gescheitert, die staatlichen Interventionen in den 1970er Jahre haben die Weichen der Universität neu gestellt.

Dies näher zu betrachten, soll Gegenstand dieses Beitrags. Dazu werden zunächst das Bremer Modell und die Reformideen der Universitätsgründer*innen kurz porträtiert. Anschließend werden zwei staatliche Interventionen in der Gründungs- und Konsolidierungsphase bis 1977 beschrieben, die für die Entwicklung der Universität einen entscheidenden Schritt darstellten: Das Wissenschaftsressort (1975) und das Bremische Hochschulgesetz (1977).

Ein Blick auf die staatlichen Interventionen in die Angelegenheiten der Universität sind aus dem Grund interessant, da mit ihr häufig eine dem sozialdemokratischen und linken Spektrum zugesprochene Angst einhergeht, dass diese auf Kosten sozialer Errungenschaften durchgeführt werden.

Wie im Folgenden gezeigt werden soll, hat die enge Kooperation mit der Bildungs- und später Wissenschaftsbehörde der Universität dazu verholfen, ihre Anfangsprobleme zu bewältigen – obgleich sie dadurch auch ihre Kernprinzipien verlor.

2 Bremer Modell

Seit Gründung des Wissenschaftsrates 1957 ist es die Aufgabe des Staates, die Interessen der Allgemeinheit zu verfolgen, wozu ihm die Hochschulaufsicht sowie die Etathoheit zur Verfügung stehen (Gräfing 2012: 238). Die Abgrenzung der Kompetenzen von staatlicher Seite einerseits und universitärer Selbstverwaltung andererseits sind in der Regel folgendermaßen: Finanzen, Personal und Wirtschaft werden vom Staat bestimmt, wo die Universität bei der Planung mitwirkt. Angelegenheiten bzgl. Lehre und Forschung sind bei den Hochschulen angesiedelt, wo der Staat wiederum die Rechtsaufsicht ausübt. Studien-, Prüfungsordnungen und Grundordnungen erlassen Staat und Hochschule gemeinsam unter staatlicher Aufsicht (Gräfing 2012: 238).

Eine klare Grenzziehung ist schwierig. In ihrem Programm zur Bundesbildungspolitik 1964 – 1975 hat die SPD festgelegt, dass den Hochschulen die Ausführung ihres Auftrags der Wissenschaftsfreiheit gewährt werde. Die Exekutive soll daneben dafür sorgen, dass dies in einem demokratischen Rahmen geschieht.

Der Staat soll also nicht nur einen Handlungsrahmen der Hochschulen abstecken, sondern sich weitere Möglichkeiten zur Einwirkung offenhalten, bspw. im Bereich Haushalt. Bei Konflikten besitzt der Staat die letzte Entscheidungsgewalt (Gräfing 2012: 239). Die Reformideen der Bremer Universität wollten dieses Verhältnis bewusst anders aussehen lassen und beschäftigten die Bremische Bürgerschaft und die politische Öffentlichkeit.

2.1 Gründungsideen und Ansprüche

Das „Bremer Modell“ entstand unter anderem aus einer sozialdemokratischen Motivation des Bildungssenats und der Gründungsgremien heraus. Die Bremer SPD-Fraktion hatte die Prinzipien 1974 schließlich in ihren „Hochschulpolitischen Grundsätzen“ festgeschrieben. Sie soll einen Fokus auf die Ausbildung kritischer Qualifikation legen und ein soziales Subsystem sein.

Dieses soll demokratisch organisiert sein und Kindern aus immigrierten und Arbeiter*innenfamilien einen erleichterten Zugang zur Hochschulausbildung ermöglicht (Gräfing 2012: 246). 50% der Studienbewerber*innen wurden so anhand spezieller sozialer Kriterien ausgewählt, um zu versuchen, Chancengleichheit zu gewähren (Gräfing 2012: 46, 246).

Außerdem wollte die Universität Bremen als neuer Wissenschaftsstandort im Nordwesten Deutschlands als Reformkonzept „ernst machen mit der Freiheit der Wissenschaft“ (Schelz-Brandenburg 2011: 10) durch eine drittelparitätisch bestimmte, selbstverwaltete Hochschule mit interdisziplinärer Lehre und Forschung.

In der Gesellschaft sollte sie „als Stätte kritischer Bewußtseinsbildung gegenüber gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Prozessen“ (Van der Vring 1975: 18) fungieren und dabei die Bildungsbemühungen aller gesellschaftlichen Gruppen reflektieren. In anderen Worten: Lehre und Forschung sollten sich an den Interessen und Bedürfnissen der großen Masse der Bevölkerung orientieren .

2.2 Rezeption

Diese Grundausrichtung war neu und provokativ, was, noch bevor die Universität gegründet wurde, bereits ein bundesweites mediales Echo auslöste. Der Ruf der „roten Kaderschmiede“ haftete somit seit Stunde Null hartnäckig an der Bremer Universität und war lange Zeit Aufhänger für eine deutlich negative Berichterstattung – vor allem bürgerlich-konservative Kreise sahen die Universität als grundsätzliche Gefahr, gegen die es anzukämpfen galt (Gräfing 2012: 55).

So wurden die Reformideen der Universität seitens der senatorischen Behörden stark kritisiert. Allzu oft wurde den Gründern eine „marxistische Denkweise“ (Gräfing 2012: 47) vorgeworfen, von der sich einige Parteien der Bürgerschaft stark distanzierten. 1971 führten die Disparitäten schließlich zum Koalitionsbruch zwischen der SPD und der FDP (Gräfing 2012: 241).

Der mehrheitliche studentische Konsens war jedoch ein anderer. In den 1970ern entstanden durch die Studentenbewegung viele politische Gruppierungen, welche begannen, sich mit ihrer Lage an den Universitäten auseinanderzusetzen. Die Ordinarienuniversität geriet vielfach in Kritik, man forderte die Demokratisierung und die Öffnung der Universitäten für alle Gesellschaftsschichten (Gräfing 2012: 56). Die bremischen Reformelemente wurden demnach in einer regelrechten, deutschlandweiten „Reformeuphorie“ angesetzt. Durch Drittelparität und Projektstudium wollte man bewusst aus den Fehlern hierarchisch-elitärer Vorgängermodelle lernen.

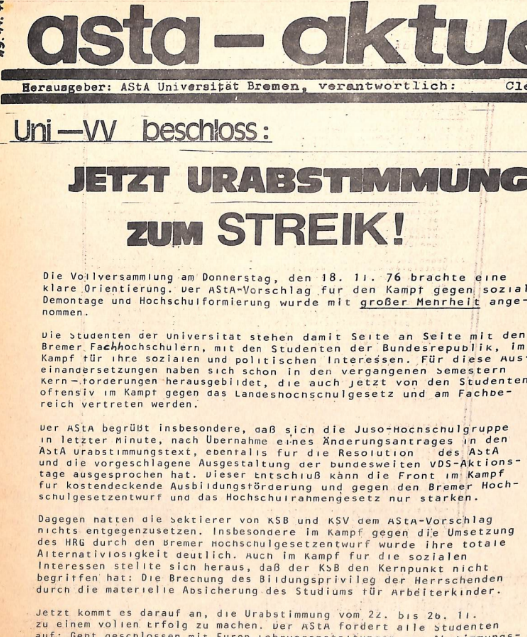

Schon im allerersten Wintersemester 1971/72 wurde so eine im weitesten Sinne sozialdemokratische, kommunistische und linke Studierendenschaft angezogen, „mit teilweise traumatischen Spannungen untereinander“ (Gräfing 2012: 58). Neben den massiven internen Streitigkeiten u.a. bezüglich der Vertretungen in Studienbereichsräten, boten vor allem staatliche Interventionen, wie die Änderung des Hochschulgesetzes des Bundes und der Länder 1976, Zündstoff für studentische Proteste. Diese wurden von den politisch aktiven Studierenden als Hinderung des Reformprozesses gesehen (Gräfing 2012: 59).

In dieser Zeit werden oft das sehr aufgeladene politische Klima in studentischen Gruppen als auch Seminaren und die allgegenwärtige „Aufbruchsstimmung“ betont, die auch von den Lehrenden und Forschenden ausging. Die Liste der Proteste in den frühen Jahren gegen folgende Hochschulrahmengesetze, Prüfungsordnungsreformen und den „Radikalenerlass“ 1972, welcher sich insbesondere gegen Lehramtsstudierende richtete, ist beachtlich und spricht für die Aktivität der ersten Studierendengenerationen.

Reaktionen aus der Presse

Die sogenannte “rote Kaderschmiede” – oder was die bürgerliche Presse so schrieb.

Berufsverbote

Mit dem Radikalenerlass von 1972 wurde vielen – insbesondere linken – Personen der Zugang zum Staatsdienst verwehrt. Mehr zum Thema Berufsverbote findet ihr hier.

3 Das HRG und seine Auswirkungen auf das Reformmodell der Universität Bremen

3.1 Die Jahre 1970 – 1975

Mitte der 1970er befand sich die Universität in einer schwierigen Situation. Das betraf sowohl die Finanzierung und den erforderlichen Ausbau, als auch ihr Ansehen in der Öffentlichkeit. Hans-Josef Steinberg als zweiter Rektor folgte in dieser Zeit dem Gründungsrektor Thomas von der Vring, welcher zurückgetreten war aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils vom 19. Mai 1973, welches die Drittelparität erstmals bedrohte. Ab 1975 nahm schließlich die öffentliche Kritik an den Grundsätzen und der Ausgestaltung der „Kaderschmiede“ ausufernde Formen an, welche das Reformvorhaben ernsthaft gefährdeten. 1975 wurde der Bereich Wissenschaft aus dem Bildungsressort ausgegliedert, Horst-Werner Franke übernahm daraufhin die Leitung für das neu geschaffene Hochschulressort.

Um nach der öffentlich viel diskutierten „Gründungsphase“ eine „Phase der Konsolidierung“ (Gräfing 2012: 92) zu schaffen, wurde eine Studienreform vorangetrieben, die die Struktur der Universität umwandeln sollte. Steinberg sah sich konfrontiert mit Sparmaßnahmen des Bundeslandes sowie einem hartnäckigen bundesweiten Stigma der roten Kaderschmiede. Die Universität orientierte sich in dieser Zeit mehr in eine forschende Richtung, weg von der Lehrerbildung hin zum Ausbau der Naturwissenschaften.

3.2 Das Hochschulrahmengesetz

Dem Bund war 1969 die Kompetenz übertragen worden, Rahmenbedingungen für Hochschulen zu erlassen. Das bundesweite Hochschulrahmengesetz (HRG) sollte das Hochschulwesen vereinheitlichen, jedoch „ohne den Ländern Spielraum für die eigene Gestaltung zu nehmen“ (Gräfing 2012: 111). Ziel war die Schaffung eines leistungs- und wandlungsfähigen deutschlandweiten Hochschulsystems, die Verwirklichung der Chancengleichheit durch eine differenzierte Studienstruktur, eine in sich schlüssige Bildungsplanung sowie ein demokratisches Hochschulsystem.

nstelle der bis dahin üblichen „Ordinarienherrschaft“ innerhalb einer Universität sah das HRG eine Gruppenstruktur der akademischen Selbstverwaltung vor. Zahlreiche Verwaltungsaufgaben fielen damit den Universitäten zu, was zur Folge hatte, dass die Organe abhängig wurden von der ihnen zugewiesenen Arbeit, wodurch ein großer Teil ihrer Selbstständigkeit verloren ging. Außerdem wurde so ihre Arbeit einseitiger, da zwar einige Arbeitsbereiche konzentrierter und spezialisierter arbeiten konnten, in anderen jedoch nur begrenzt. Ein weiterer Punkt ist jedoch auch der direkte Einfluss von finanzpolitischen Entscheidungen des Senats auf die Handlungsfähigkeit, Flexibilität und Planungssicherheit der Universität. Allgemein lässt sich sagen, dass das HRG traditionell organisierten Hochschulen eine Modernisierung brachte, während neugegründete Universitäten mit hohem Reform- und Demokratieanspruch sich dadurch verstärkt unter staatlicher Kontrolle wiederfanden (Gräfing 2012: 112).

3.3 Das Bremer Hochschulgesetz

Der Bremer Senat beschloss 1976 das Bremer Hochschulgesetz (BremHG), welches erstmals das Verhältnis von Staat und Universität in verbindlicher Form regelte. Zuvor hatte es nur die Vorläufige Universitätsverfassung (VUV) und das Uni-Errichtungsgesetz gegeben, welche vom Staatsgerichthof der Freien Hansestadt Bremen 1977 jedoch für verfassungswidrig erklärt wurden; es gab also dringenden Handlungsbedarf. Das BremHG sollte der Universität zu einer Neuorientierung und Weiterentwicklung verhelfen. Dies sollte vorrangig durch die Reorganisation von Lehre und Forschung passieren. Konkret bedeutete es „[…] ein rigides Aufsichtssystem bis hinein in die einzelnen Studiengänge, […] und einen erheblichen Ausbau der Behörde“ (Gräfing 2012: 246). Die vormals vier Studienbereiche wurden so in acht umgewandelt. Zusätzlich wurden drei dezernatfreie Sachgebiete eingeführt, um Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau zu schaffen (Gräfing 2012: 93, 96).

Mit dem Landesgesetz versuchte Wissenschaftssenator Franke, möglichst viele Reformelemente der Universität zu erhalten, wie den vereinfachte Zugang zur Hochschulausbildung. Trotzdem wurden wesentliche Prinzipien des Reformmodells beseitigt und dazu „dem Staat verschiedene Eingriffs- und Kontrollmöglichkeiten“ (Gräfing 2012: 117) ermöglicht, die nach dem HRG nicht zwingend gewesen wären. Ein umstrittener Punkt des BremHG der 1970er Jahre war die Drittelparität bzw. deren Abschaffung. Rektor Steinberg befürwortete beim Entwurf des BremHG die Beibehaltung der drittelparitätisch besetzten Gremien, das Bundesverfassungsgericht (BVG) dagegen sah die Gruppenuniversität als eine Gefahr für die Funktionsfähigkeit der Universität und für die freie wissenschaftliche Betätigung der Hochschullehrer. Auch Senator Franke plädierte dafür, die Funktionsfähigkeit der Universität zu erhalten und nicht zu blockieren, weshalb die Drittelparität in ihrer ursprünglichen Idee nicht in das bremische Hochschulrahmengesetz übernommen wurde (Gräfing 2012: 117).

Die öffentlichen Reaktionen waren dementsprechend stark. Die Gewerkschaft ÖTV verurteilte das Hochschulrahmengesetz, regionale und überregionale Tageszeitungen berichteten vorwiegend negativ (Gräfing 2012: 118). Der Akademische Senat (AS) kritisierte die allzu schnelle Übernahme von Landesregelungen, lieber sollte man weiterhin die Erfahrungen mit dem Bremer Modell vertiefen (Gräfing 2012: 122). Der MSB Spartakus übte scharfe Kritik am neuen Landesgesetz, das nun die Regelstudienzeiten, das Ordnungsrecht, die Abschaffung der gleichberechtigten Mitbestimmung und die neue Personalstruktur regelte und somit wieder Ähnlichkeiten zur Ordinarienuniversität aufwies (Gräfing 2012: 118). Insbesondere das Ordnungsrecht richte sich „gegen demokratische Initiativen der materiellen, sozialen und politischen Interessenvertretung“ (Gräfing 2012: 118), die Einführung der Regelstudienzeit widerspreche dem Ideal der akademischen Freiheit. Die Vorgaben wurden als starker Eingriff in die demokratische Organisation und die Reformprinzipien betrachtet.

4 Ende des Reformmodells ab 1977

Das HRG hatte einige allgemeine Rahmenbedingungen für Hochschulen geschaffen und zumindest in groben Zügen vereinheitlicht. So wurde z.B. Wechsel von einer Hochschule zur anderen vereinfacht. Zugleich sind die Universitäten bei allen Abläufen an bestimmte Muster gebunden und den von einzelnen Einrichtungen ausgehenden Reformen Grenzen gesetzt – eine Option zu Modellversuchen gab es also nicht, was an der Reformuniversität Bremen dementsprechend als Eingriff empfunden wurde (Gräfing 2012: 124). 1977 trat Rektor Steinberg zurück, nachdem das HRG, in für ihn zu weitreichendem Maße, umgesetzt wurde.

Die Hochschulen als Körperschaften öffentlichen Rechts unterlagen nun staatlicher Aufsicht, für Steinberg wurde damit das Ende des Bremer Reformmodells markiert. Die enge Kooperation mit der Bildungs- und Wissenschaftsbehörde hat der Universität also durchaus geholfen, ihre Anfangsprobleme zu bewältigen, ihre Kernprinzipien hingegen konnte die Universität dabei nicht aufrechterhalten. Abschließend kann gesagt werden, dass eine Abschaffung des HRG zwar mehr Freiheiten für die einzelnen Hochschulen mit sich bringen könnte. Eine einheitliche Struktur ist jedoch wertvoll, da sie einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Studierenden gewährleistet, welche in einem stabilen Lehrapparat lernen können.

Literatur

Gräfing, Birte (2012): Tradition Reform. Die Universität Bremen 1971 – 2001. Bremen: Donat Verlag.

Schelz-Brandenburg, Till (2012): Geleitwort. In: Tradition Reform. Die Universität Bremen 1971 – 2001. Bremen: Donat Verlag. 9-14.

Von der Vring, Thomas (1975): Hochschulreform in Bremen. Köln: Europäische Verlagsanstalt.