Uni und Gesellschaft

Ausrichtung der Forschung und Lehre an gesellschaftlichen Fragen und Problemen

„Beim Aufbau der Universität, insbesondere bei der Gestaltung der Lehre, wird großer Wert darauf gelegt, dass ein Auftrag der Universität als öffentlicher Organisationsform der Wissenschaft stets mitbedacht wird: an der Entwicklung der Gesellschaft zu arbeiten, d.h. an der ständigen Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, ihr Leben, ihr gesellschaftliches Zusammenwirken und ihre Arbeit vernünftig zu gestalten. In diesem Sinne soll die Universität der Gesellschaft ebenso dienen wie andere öffentliche Einrichtungen“(1).

Mit diesen Worten positionierte sich der Gründungssenat der Bremer Universität im Dezember 1970 zur Frage der Wissenschaftsfreiheit in der Diskussion um die Einstellung neuer Hochschullehrer*innen. Damit ging er sehr explizit auf einen der Kernpunkte des Bremer Modells ein: die Ausrichtung der Forschung und vor allem der Lehre an gesellschaftlichen Fragen und Problemen. Diese Ausrichtung wurde auf der einen Seite getragen durch die Reformwünsche und -forderungen der 68er-Bewegung, die maßgeblich von studentischer Seite aus den Aufbau der Bremer Uni beeinflusste und die nach einer egalitären Gesellschaft strebte. Zentral dafür war für Student*innen der 68er-Bewegung die Öffnung der Uni für alle gesellschaftlichen Schichten (über die Abschaffung des Numerus Clausus), das Zusammendenken der Klassenkämpfe von Studierenden und Arbeiter*innen sowie, dass Forschung und Lehre an den Bedürfnissen der Gesellschaft orientiert würden.

1973 schrieb die AStA-KSB-Fraktion dazu in ihren Thesen zur Notwendigkeit der Drittelparität, dass die Wissenschaft und Ausbildung an der Uni notwendigerweise in den Dienst der Bevölkerung gestellt werden müsse. Dies würde aber durch den Einfluss des Kapitals auf die Uni verhindert werden, da das Kapital die gesellschaftliche Arbeitsweise strukturiere und so die wissenschaftlichen Erkenntnisse an Kapitalinteressen ausrichte, statt an denen der Arbeiter*innen bzw. der Gesellschaft.

Auf der anderen Seite herrschte auch auf bundespolitischer Ebene eine ‘Aufbruchstimmung’, die sich gut anhand eines Zitats des damaligen Bundesministers für Bildung und Wissenschaft, Hans Leussink, erkennen lässt. Der forderte 1971 einen “Abbau des Numerus Clausus, hin zu einem Typus Gesamthochschule mit einem Höchstmaß an Durchlässigkeit und Aufbaumöglichkeiten sowie eine Reform der Studieninhalte und -formen”(2). Diese Forderung stützte er auf das sich indirekt aus dem Grundgesetz ableitende Grundrecht auf Bildung. Dieser politische Umschwung kann auch als eine bewusste, politische Abkehr des bis dahin die Bundesrepublik sehr dominierenden Konzepts der Ordinarienuniversitäten verstanden werden. Zeitgleich wurde auch das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) verabschiedet, das erstmals Menschen ohne das notwendige finanzielle Kapital ein Studium ermöglichen sollte, ohne (oder zumindest nur zu geringeren Teilen) auf Studienkredite zurückgreifen zu müssen. Dass die BAföG-Regelungen damals wie heute durch die Bindung an strikte Auflagen höchst problematisch sind und viele Menschen nicht anspruchsberechtigt sind, obwohl sie das Geld dringend benötigen würden, soll an dieser Stelle nur kurz erwähnt werden.

Auch die Bremische Bürgerschaft, allen voran die Bremer SPD, verankerte die Reformideen des Bremer Modells im September 1970 im Universitätserrichtungsgesetz. Hans Koschnick, damals regierender Bürgermeister Bremens, verlas dazu vor der Bürgerschaft eine gemeinsame Willenserklärung der SPD, CDU und FDP, in der er die inhaltlichen Ansprüche an die Universität als “rationale, effektive und sich ihrer gesellschaftlichen Funktion bewußte Organisation von Forschung und Lehre”(3) stellte. Als weiteren Anspruch an die Universität formuliert er “die Stellung der Universität in der Gesellschaft als Stätte kritischer Bewusstseinsbildung gegenüber gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Prozessen, als Stätte wechselseitiger Beeinflussung aller gesellschaftlichen Gruppen, als Zentrum geistiger Ausstrahlung auf alle Bildungsbemühungen [zu schaffen].” Damit schuf auch die Bremische Bürgerschaft fraktionsübergreifend das Fundament für eine in der Gesellschaft verankerte und auf diese einwirkende Universität.

Auf politischer Ebene sahen alle beteiligten Akteur*innen die Notwendigkeit der Kopplung der Universität an die Gesellschaft. Zentral für die Wirksamkeit der Uni in der Gesellschaft war jedoch neben den politischen Rahmenbedingungen auch, dass Menschen aus allen Gesellschaftsschichten an der Uni teilhaben bzw. studieren konnten. In der Praxis gab es weiterhin eine sehr starke soziale Undurchlässigkeit in Bezug auf die Zugangsmöglichkeiten zu akademischer Bildung. Dies bedeutete in der Regel, dass Kinder von nicht-Akademiker*innen und Unterschichtsfamilien häufig nicht studierten bzw. studieren konnten, da sie keinen Zugang zur Uni hatten.(4)

Um dem entgegenzuwirken beschloss der Gründungssenat der Bremer Uni, dass 10% der Studienplätze an nach sozialen Gesichtspunkten ausgewählte ausländische Studierende, 40% an Bewerber*innen, die unter die heutige Härtefallregelung fallen würden und 50% an per Los ausgewählte Bewerber*innen verteilt werden sollten. Dem stimmte jedoch der Bremer Senat nicht zu, da er die Studienplätze an Bewerber*innen mit überdurchschnittlich guten Abiturnoten vergeben wollte. Schlussendlich setzte sich der Bremer Senat durch, so dass 60% der Plätze nach Leistung und 40% nach Wartezeit vergeben wurden und die Uni selbstständig insgesamt 10% der Plätze an ausländische Studierende oder Härtefallbewerber*innen vergeben durfte. Damit scheiterte auch der vielversprechende Versuch des Gründungssenats, den ungleichen Bildunsgchancen in der Bundesrepublik entgegenzuwirken.

In einem weiteren Versuch diese Überlegungen auch in die Praxis umzusetzen, schloss die Universität 1971 einen Kooperationsvertrag mit der Arbeitnehmerkammer. Ziel dieses Vertrags war es auf der einen Seite, die gesellschaftliche Kluft zwischen Arbeiter*innen und Studierenden zu schließen, in dem die Zusammenarbeit der beiden Gruppen gefördert wurde und auf der anderen Seite, die Inhalte von Lehre und Forschung an der Uni konkret nach den Bedürfnissen der Arbeiter*innen auszurichten und sich diesen anzupassen. Für die Arbeitnehmerkammer bot diese Kooperation auch die Chance, mehr (in-)direkten Einfluss auf die Ausbildung zukünftiger Arbeiter*innen zu nehmen und mehr Inhalte aus der tatsächlichen Arbeitspraxis in die universitäre Lehre einfließen zu lassen und diese ein Stück weit zu ‘entakademisieren’.

Auch auf interner, struktureller Ebene versuchte die Universität, sich an der Gesellschaft und ihren Problemen zu orientieren. So wurde in der vorläufigen Universitätsverfassung (VUV) 1972 in §30 (Studienbereiche) folgendes verankert: “Studienbereiche (Fachbereiche) sind die organisatorische Grundeinheiten der Universität. Ihre Aufgabe ist die Organisation und Entwicklung an beruflichen Tätigkeitsfeldern und gesellschaftlichen Problembereichen orientierte Lehre und Forschung.”(5) Daraus entstanden die vier Studienbereiche:

- Technik, Industrie und Betrieb;

- Technik und Lebensbedingungen;

- Soziale Dienste, Staat und Verwaltung

- und Kultur, Massenkommunikation und Gestaltung.

Die Studienbereiche als Organisationseinheiten waren dabei hauptsächlich für die Planung, Finanzierung, Ausgestaltung und Evaluation von Projekten zuständig, die zentrale Elemente des damaligen Projektstudiums waren. Diese Aufteilung konnte sich jedoch nicht durchsetzen, da in der universitären Praxis vor allem die Studiengänge Ort der Meinungs- und Willensbildung waren und die in den Studienbereichen zusammengefassten Studiengänge sich zu stark voneinander unterschieden, um tatsächlich gut zusammenarbeiten zu können. Infolgedessen wurden aus den vier Bereichen acht, die sich deutlich stärker an den ihnen zugeordneten Studiengängen orientierten und keinen Bezug zur Gesellschaft mehr hatten.

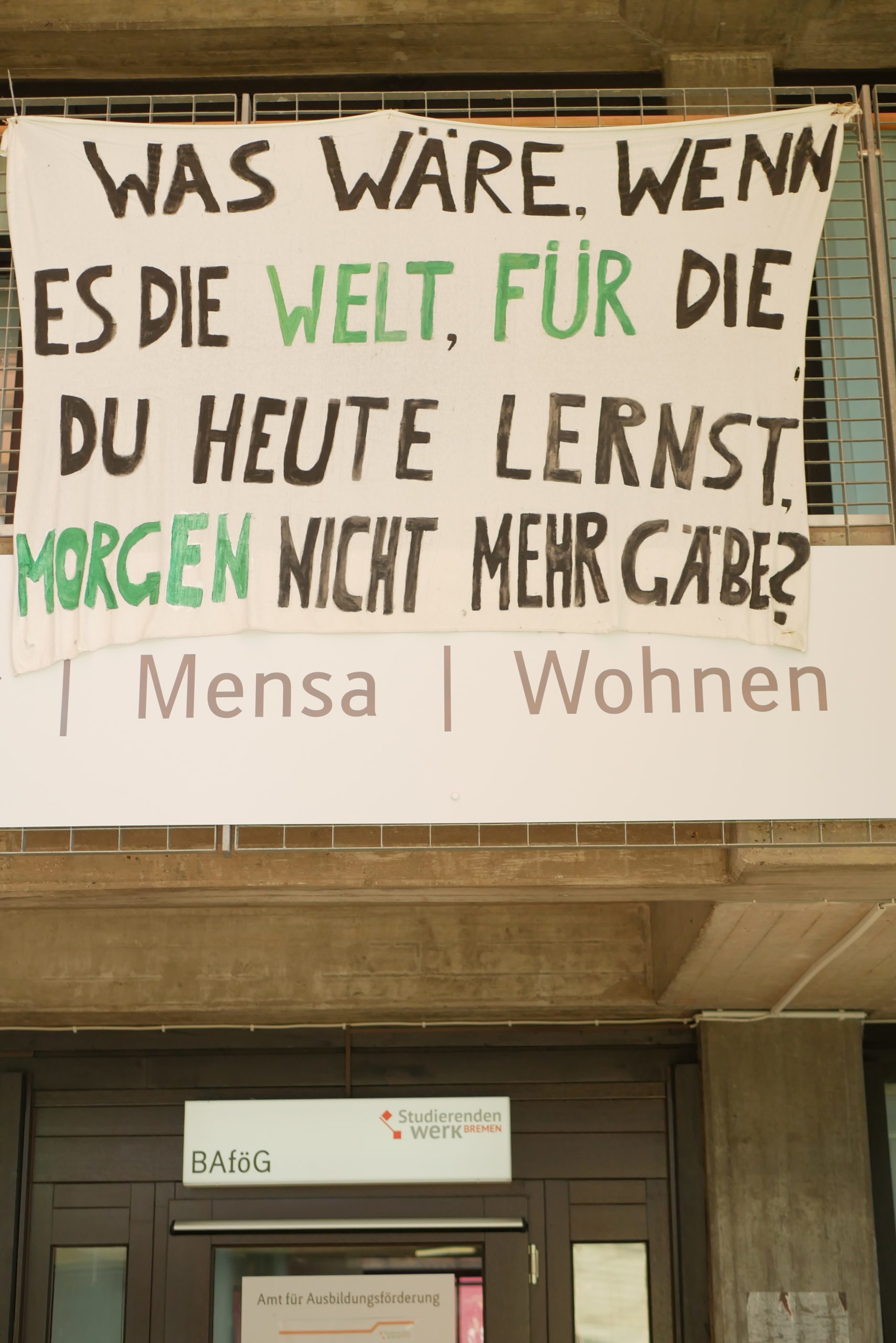

Abschließend soll an dieser Stelle noch einmal der Blick auf die heutige Situation gerichtet werden. Auch wenn einige der Reformforderungen der 1968er-Bewegung umgesetzt wurden, blieb die ‘große Revolution’ von Forschung und Lehre aus. Durch massive Veränderungen des Studienbetriebs, allen voran die Bologna-Reform (also die Einführung des Bachelor- und Mastersystems) und die Evolution der Universitäten hin zu ‘Massenabfertigungsinstitutionen’ mit riesigen Hörsälen (an der Bremer Uni soll in den nächsten Jahren ein sog. Audimax entstehen, welches bis zu 1200 Studierende fassen kann), entpolitisierte sich die Studierendenschaft zunehmend. Als ausschlaggebende Gründe hierfür können der enorme Leistungsdruck durch Regelstudienzeiten auf der einen Seite und die wegfallenden Mitgestaltungsmöglichkeiten in den universitären Gremien auf der anderen Seite angeführt werden. Auch die Aufnahmebedingungen für Studienbewerber*innen orientieren sich heute größtenteils am Abiturschnitt oder den Wartezeiten. Dass die Kooperation mit der Arbeitnehmerkammer weiter besteht (seit nunmehr fast 50 Jahren), ist sicherlich positiv zu bewerten, wobei sich die Frage stellt, inwiefern die Arbeitnehmerkammer tatsächlich die Interessen der Arbeiter*innen angemessen vertritt und zur Geltung bringt.

Gleichzeitig wird die Bremer Uni heute jedoch zu zwei Dritteln durch Drittmittel - also Gelder von Unternehmen oder Stiftungen - finanziert und damit direkt durch deren Kapitalinteressen in der Ausgestaltung von Forschung (und Lehre) beeinflusst. Dies führt unter anderem dazu, dass Unternehmen wie beispielsweise OHB, das Steuersysteme für militärische Lenkraketen herstellt, sich in die Universität einkaufen können. Über die Finanzierung von Stiftungsprofessuren oder als Sponsor bei dieser 50-Jahre-Bremer-Uni-Imagekampagne (Teil dessen auch diese Ausstellung ist) treten sie somit direkt als Akteur auf der Bühne der Uni auf - ein Blick in die Zukunft verspricht also wenig Erfreuliches für eine Universität, die versucht, mit und für die Gesellschaft zu arbeiten.

Fußnoten:

(1) Gräfing 2012: 73

(2) ebd. 51

(3) Von der Vring 1975: 18

(4) Nur ca. 10% aller Studierenden zur damaligen Zeit kamen aus einer

Unterschichtsfamilie.

(5) Von der Vring 1975: 171-172

Quellen:

Arbeitskreis Militär & Universität (2014): Zivilklausel und Rüstungsforschung - ein kritischer Überblick. Bremen (abrufbar unter: https://www.asta.uni-bremen.de/wp-content/uploads/2014/11/2014_10_28_AKMU_Heft_Zivilklausel+R%C3%BCstungsforschung.pdf).

Gräfing, Birte (2012): Tradition Reform: die Universität Bremen 1971-2001. Bremen: Donat Verlag.

KSB-Fraktion (1972): Thesen aus der Studentenschaft zum Kampf um die Drittelparität. In: Bremer Modell, 1 (1), 6.

Uschkureit, Mirja (2012): 40 Jahre Kooperation zwischen Uni und Arbeitnehmerkammer. Bremen (abrufbar unter: https://www.uni-bremen.de/40-jahre-kooperation-zwischen-uni-und-arbeitnehmerkammer-1).

Von der Vring, Thomas (1975): Hochschulreform in Bremen: Bericht d. Rektors über Gründung u. Aufbau d. Univ. Bremen während seiner Amtszeit von 1970-1974. Frankfurt (Main) ; Köln: Europäische Verlagsanstalt.