Das Bremer Modell, Kunst und Feminismus

Die Universität – gegründet in den 1970er Jahren; gegründet in einer turbulenten und heute durchaus nostalgisch beäugten Zeit der politischen Reformen, Umbrüche, Neuerungen und vor allem auch Aushandlungen, wird dieses Jahr 50 Jahre alt.

Aushandeln ist ein wichtiges Stichwort, wenn es um die Beschreibung des Bremer Modells geht; Ein Modell mit dem Ziel, ohne Hierarchien zu lernen und lehren. Ein Grundbaustein für dieses Ziel war in Überlegung an die Institution Universität, eine Öffnung und Zugänge schaffen zu wollen. Die Elitisierung der Universität Bremen und von Akademiker*innen sollte verhindert und dem Abkapseln von der Uni zum Rest der Stadt vorgebeugt werden.

Indem der Zugang zur Uni erleichtert wurde, sollte die Universität auf einigen Ebenen also zu einer Art:

_______________________________________________________________________________ _____________________________________________

öffentlichem

Raum

werden.

__________________________________ ______________ ________________________________ _____________________________________

Öffentliche Räume sind Körperschaften einer jeweiligen Stadt, die gemeinschaftlich genutzt werden können. Sie sind maßgebliche Indikatoren zur Stadtentwicklung. Diese Räumen bekamen im Bremen der 70er Jahre auch in einer anderen Richtung einen interessanten Neuanstrich. Von einer gleichzeitig mit dem Bremer Modell aufgezogenen Abmachung bezüglich Kunst und dem Modell „Kunst im öffentlichen Raum“ sollte die gesellschaftliche und soziale Öffnung und Teilhabe von Kunst und Kultur im Stadtbild weiter in den Vordergrund gerückt werden. Kunst sollte nah sein, da sein, für alle sein.

Wie auch das Lernen und Lehren sollte auch die Kunst also zugänglich statt nicht-elitär sein. Sie sollte die Gesellschaft spiegeln und sich mit ihr auseinandersetzen. So richtete Bremen in den 70er und 80er Jahren viele Ausschreibungen für das Bespielen öffentlicher Räume mit (politischen, gesellschaftlichen, experimentellen) Kunstprojekten aus, die einerseits das Stadtbild, andererseits die Künstler*innen unterstützen sollten.

Einer dieser öffentlichen Räume war auch der Campus der Universität Bremen, die künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten bekommen und bieten sollte. Bremer Künstler*innen, wie Jimmi Päsler und Marlis Glaser, die von mir interviewt wurden, waren Teil der Anfertigungen großer Wandbilder, die auf dem Campus in den 1970er Jahren entstanden.

Die damalige Reformuni wurd

////////////// Ausstellungsraum, /////////////

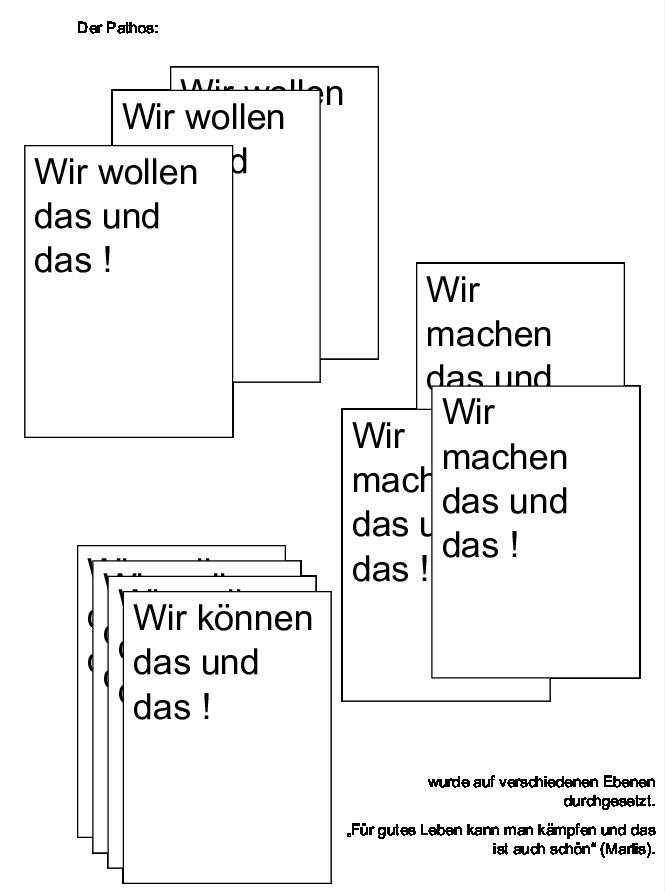

ist gezeichnet vom politischen Anspruch der Öffnung, der Teilhabe, und somit der Abflachung von Hierarchien. Hier können wir eine Parallel zum „Kunst im öffentlichen Raum“-Modell ziehen. Beide Modelle teilten den emanzipatorischen Anspruch des Zeitgeists der 70er Jahre:

Das Maul aufmachen. Etwas, dass sich alle Studierenden heute auch wieder mehr trauen sollten? Jedenfalls wäre dies eine Möglichkeit laut zu werden, um eine damals sehr beliebte Form des Bremer Modells wieder zu fordern; das Projektstudium. Dieses zeichnet sich durch die langfristige, intensive Auseinandersetzung von kleinen Gruppen aus, die im engen Verhältnis zu den Lehrenden arbeiten und lernen können. Das Projektstudium wurde – vor allem im Hinblick auf den generellen Anspruch der damaligen Zeit: die Welt besser zu machen, Probleme zu erkennen und daran zu arbeiten, für sehr positiv empfunden. Ich finde, diese Ansprüche gelten auch heute noch.

Starre und institutionalisierte Strukturen aufbrechen!

Auch wenn dies

So bekam beispielsweise die Uni nicht nur populäre Spitznamen, wie „rote Kaderschmiede“, oder „Reformuni“, Jimmi nutzte in seinen Erzählungen auch das liebevolle Wort:

Diskussionsuni.

„Wurde viel diskutiert in der Uni, wenn es um Entscheidungen ging?“

„Die Uni bestand quasi aus Diskussion. (…) Eigentlich hauptsächlich.“

Hach ja! – heute im Jahr 2021 blicke ich jedenfalls nostalgisch auf die Zeit der 70er Jahre zurück (ich selber habe sie nicht miterlebt) wenn ich mich mit dem Thema befasse – auch wenn ich gar nicht wissen kann, wie der Zeitgeist wirklich war. Sicher ist, dass es eine Zeit des Aufbruchs war. Und das war es – auch bezüglich der Uni – bis in die 90er Jahre hin. Eine revolutionäre Forderung nach der anderen wurde erhoben – , es wurde sich für eine bessere Welt, für Gleichheit, Freiheit und Zugang eingesetzt!

…Dass sich verschiedene linkspolitische Gruppierungen dabei gegenseitig zerfetzten, ist die nicht-beleuchtete Seite dieser Nostalgie. Laut Jimmi war dieser „Hickhack“, diese Auseinandersetzung, die Streits, die Palaverei „fast schon selbstzerstörerisch“. Jede Gruppierung wusste, es gibt übergeordnete Ziele. Es gibt diese übergeordnete Solidarität für die Gesellschaft, die alle Gruppierungen in einem unsichtbaren Netz zusammenhielt: Kämpfe für Freiheit und Gleichheit, sich Auflehnen im Sinne der Arbeiter*innenklasse oder die damals tagesaktuellen neuen sozialen Bewegungen, wie die Anti-AKW-Bewegung fielen unter dieses übergeordnete Solidarität und waren verankert im eben so nostalgisch postulierten Zeitgeist der 70er Jahre.

Die sogenannten einzelnen Kaderredner*innen machten sich gegenseitig hitzig auf den Versammlungen nieder. Auch Professor*innen wurden nicht mit Samthandschuhen angefasst. Es handelte sich laut Erinnerungen meiner Interviewpartner*innen fast ausschließlich um Männer, oftmals aus akademischen Familien, die sich – anders als weiblich gelesene Personen oder Menschen aus anderem Hintergrund – trauten, umgangssprachlich gesagt: in der öffentlichen Debatte das Maul auf zu machen.

Rege Diskurse an der Uni hatten also auch immer die gesamtgesellschaftlichen und vor allem globale Brille auf. Und dazu wurden Streiks, Demos und Boykotte geplant.

Trotz alle dem blieb die Zersplitterung offenkundig: die „MLs“ – die marxistisch-leninistischen Gruppen machten sich lustig über die Anarchist*innen und umgekehrt.“ Im Laufe der Jahre fanden durch äußere Einflüsse und Umstände dieser brausenden Diskussionskultur ständige Wandel statt. In den 80ern wandelte sich die Uni von der roten Kaderschmiede zu der „berufsorientierten Verwertungsuni“ (Jimmi). Die berufsbildenden- und vorrausgesetzten Aspekte wurden verstärkt in den Fokus der Universität genommen. Die Politik und externer Druck von außen veränderten Anforderungen für Berufe und den Zukunftsweg, und so veränderte sich auch das Ausbildungsklima an der Uni selbst. Jimmi beschreibt diese Entwicklung als „immer angepasster und unkritischer“.

Interessanter Punkt: Wie ist das heute?

Eine Frage an meine Interviewpartner*innen war unter anderem: Wurden die Studierenden von der Politik und den anderen Statusgruppen ernst genommen?

Eine eindeutige Antwort kann es natürlich nicht geben. Das ständige Hickhack sowie die revolutionären – und zugleich teils sehr universitären und elitären – Forderungen machten es den Studierenden nicht leicht, ernst genommen zu werden. Selbst untereinander nahmen sich die die einzelnen Gruppierungen oftmals nicht ernst. Das Bremer Modell verformte sich mehr und mehr und verließ seinen eigentlichen Anspruch, was den Kampf und den Umgang der Studis für deren Belange noch mehr erschwerte; und vor allem diese gegenüber anderen Statusgruppen durchzusetzen. Trotzdem: Es wurden sich bemüht,für einen Gerechtigkeitsanspruch auf menschlicher Ebene zu kämpfen. Es gab übergeordnete Ziele und so wie Jimmi es oft betont, eine übergeordnete Solidarität vor Augen, die wahrscheinlich stark von dem Zeitgeist geprägt waren und eine gewisse Motivation in junge Menschen hervorbrachte. Der ganze Hickhack war da, „um sich um den richtigen Weg“ zu streiten, was auch immer dieser war.

Perspektive 2: Marlis Glaser

„An der Uni hatte die Kunst einen winzigen Stellenwert. Eigentlich gar keinen. Aber Hauptsache es musste alles politisch sein.“

Das war die erste Antwort auf meine Frage, wie wichtig die Kunst beziehungsweise eine künstlerische Ausdrucksweise war, um politische Kämpfe auszudrücken. Tja. Obwohl zwei Bremer Modelle – das der Universität und der Kunst im öffentlichen Raum – zur selben Zeit aufkamen, bedeutete dies nicht, dass sie überall ineinandergriffen. Die Kunst im öffentlichen Raum-Maßnahmen wurden an der Universität vollzogen, keine Frage. Auch für die Zeit typische politische Kunst in Form von Wandbildern wurde angefertigt. Aber es waren „oft eher einzelne Menschen, die sich für Kunst engagiert haben, um sie dort zu etablieren.“ (Marlis). Nach Marlis‘ Verständnis stand plakative Kunst, also Banner, Transparente oder Plakatierungen, oftmals einem ästhetischen, nicht-funktionalem Wert von Kunst gegenüber. Inwiefern Kunst eine Funktion haben muss, wurde auch innerhalb der Universität diskutiert. Hier kommen auch die von Jimmi genannten „Kunstagenten“ ins Spiel. Ein Debatte, die frustrierte: Erstens für Künstler*innen, die keine Maschinen für visuelle Produkte mit Funktionen sein wollten, zweitens auch für Rezipient*innen, die ihre Ansprüche nicht berücksichtigt sahen, wenn die Kunst nicht alle verstehen können. Obwohl Kunst damals als politisches Ausdrucksmittel benutzt wurde, hinderten diese Widersprüche die Etablierung dieser. So wie in anderen Kontexten auch ist Kunst eben nicht gleich Kunst und erfährt Widerspruch und Zustimmung zugleich.

Eines der bekanntesten Beispiele für Wandbilder ist das für die Solidaritätswoche mit Chile konzipierte Mural (politisches Wandbild), das zusammen mit einer chilenischen Künstlergruppe mit dem Namen „Brigada Luis Corvalán“ auf dem Campus verwirklicht wurde. Dieses sollte ein Statement zur Solidarisierung für den antifaschistischen Kampf und die Sichtbarmachung wichtiger politischer Belange in der Welt sein. Die Solidaritätswoche war auf dem Campus eine politisch wichtige und großräumige Veranstaltung, die unter anderem mit bildender und darstellender Kunst untermalt wurde. Sie war direkt an den politischen Kampf geknüpft. Ein Künstler der chilenischen Gruppe stellte einige seiner anderen Werke, die keiner politischen Plakativität dienten in einem Raum in der Uni-Bibliothek aus, fand dabei aber kaum Resonanz. Dieser Umstand war es, der den oben genannten ersten Satz von Marlis ausmachte. Das freie, nicht funktionale der Kunst oder nicht-politische Kunst, ging unter. Wurde „zur Kenntnis genommen“. Ähnlich erging es einem anderen Wandbild, das von Marlis initiiert und mit anderen Studentinnen auf dem Campus realisiert wurde, obwohl dies hoch politisch war. Das Bild zeigte demonstrierende Frauen inspiriert von der französischen Revolution, die gegen Hunger, Unterdrückung und Krieg demonstrierten. Hier trafen die feministische Bewegung und die Friedensbewegung in einem Bild aufeinander.

„Die gewählten Ereignisse verstanden die Malerinnen als Appell, öffentlich für die Rechte der Frauen, für Gleichberechtigung und Emanzipation sowie gegen Krieg und für den Frieden einzutreten. Der Bezug zur Gegenwart wurde mit dem Demonstrationszug hergestellt. Dieses Bild sollte an die Demo am 8. März 1980, dem Internationalen Frauentag, in Bremen erinnern. Einige der Teilnehmerinnen sind auf dem Bild porträtiert worden.“ (Uni Archiv).

Viele Jahre überlebte das feministische Wandbild jedoch nicht. Es wurde ruck zuck mit Plakaten anderer Belange überklebt, besprayt und außer vonseiten der Presse kaum beachtet. „Im Verhältnis zur großen roten Uni“, so Marlis, sei es nur ein wirklich kleiner Anteil, der sich für feministische Perspektiven eingesetzt hat.

Schade! Nicht nur, dass sich Frauen* schon von alleine durch patriarchale Strukturen wenig getraut haben, bei politischen und organisatorischen Angelegenheiten der Studierenden vorne zu stehen, ein inklusiver und hierarchieloser Umgang untereinander stand – so scheint es – wohl noch auf der Liste der durchzusetzenden Forderungen.

„Wenn wir eine gleichberechtigte Gesellschaft wollen, kann es keine zweideutigen, frauenfeindliche Witze unter den sowieso schon männlich dominierten Studi-gruppierungen geben. Das fand aber damals dort kein Widerhall an der Uni.“

Freiheit war der Anspruch der damaligen Zeit.

Gleichberechtigung,

Freiheit,

Humanität.

Aber bei Freiheit:

„Ja aber was ist denn Freiheit?

Freiheit ist Verantwortung.

Und da fängt es schon an.

Verantwortung für den Nächsten.

Da kamen die zwei Sachen gegenüber:

Es zu sagen

und alles politisch zu fordern

vs.

es zu tun

H E I ß S P O R N

Es waren viele Heißsporn-Forderungen, die die Studis hatten. Hauptsächlich mussten sie dem Anspruch gerecht werden, ganz dem politischen Kampf für die Arbeiter*innenklasse zu dienen. Die Kämpfe hatten sowohl gesamtgesellschaftliche Probleme und den Einbezug anderer Akteur*innengruppen, als auch direkte hochschulpolitische Angelegenheiten im Blick. Denn es gab jedes Semester schwerwiegende Probleme. Eines davon war das ständige Bangen um faire und langfristige Verträge für Lehrende und die Bereitstellung von angemessenem Lehrmaterial für Studierende. Aus der Retrospektive wurden allerdings, in Marlis‘ Augen, auch viele „kleine“ Probleme aufgewirbelt:

„als wäre eine Erhöhung des Mensaessens um 30 Pfennig damals eine Auflehnung gegen die gesamte Arbeiterklasse gewesen.“ Diese Gerüchte, die man über die Gründungszeit und das Bremer Modell hört: Es wurde eigentlich gar nicht studiert, sondern demonstriert, mögen vielleicht in gewisser Weise stimmen.

Aber: Es wurde gekämpft, politisiert, Aufmerksam gemacht. Aus meiner heutigen Sicht sage ich: Solche Hickhacks und Aufwirbelungen braucht es, um nachhaltig das Bewusstsein vieler Menschen für bestehende Missstände und das Nicht-Hinnehmen dieser zu schärfen.

Das ist etwas, das Marlis in der Zeit der 70er bis 80er Jahre in Bremen in Erinnerung hält, und auch heute noch praktizierende Künstlerin portraitiert auch gerne Menschen,

…Aber als wir im Interview konkret auf das Thema Vollversammlungen zu sprechen kamen:

Marlis: *lacht* „Oh je.“

„Es ging immer hoch her! – die Priorität lag auf den Vollversammlungen – und klar war es ein ständiger Kampf, bessere Bedingungen an der Uni zu schaffen, oder Lehraufträge zu verlängern. Es war eher der blöd angesehen, der nicht gleich alles links liegen ließ und sofort mitmachte. Das war einfach normal zu der Zeit“.

Und schon wieder ist der nostalgische Touch der 70er Jahre wieder da.

Zwei Bremer Modelle und Nachtrag

Zwei Modelle zur ungefähr selben Zeit. Aufregend, dass sich eine Stadt gleich zwei solche Neuheiten zum Ziel setze. Zum einen bezüglich des Stellenwertes von Kunst in einem Stadtraum/Stadtgefühl/einer Stadtzusammengehörigkeit/eines Lebensraumes, der zur sozio-kulturellen Emanzipation aller führen soll und zum anderen bezüglich einer Etablierung von gleichberechtigter, nicht-abgekapselter Lehre und Forschung, die ebenfalls Transparenz als Priorität innehatte. Beide also mit der Prämisse, nicht exklusiv zu sein.

Praktisch überschnitten sich das Bremer Modell und das Modell der Kunst im öffentlichen Raum. Künstler*innen erhielten teilweise Lehraufträge und betreuten eines der Kernaspekte des Bremer Modells: das Projektstudium. Im Kunstbereich arbeiteten sie über mehrere Semester hinweg mit einer kleineren Gruppe von Künstler*innen und Studierenden intensiv zu einem Thema. Aber nicht alle Berührungspunkte waren an Studienleistungen gekoppelt. Auch der „öffentlichere Raum“ Uni wurde als Sprachrohr für Aussagen gestaltet, die an die Öffentlichkeit sollten, die als politisch wichtig und bewusstseinsbildend wahrgenommen wurden.

Das sichtbarste Beispiel dafür ist das „Mural“ (politisches Wandbild) der chilenischen Künstlergruppe. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass dieser Prozess der Äußerung und Zeichensetzung nicht mit der Fertigstellung eines Murals beendet ist (beziehungsweise dies gilt für viele Installationen im öffentlichen Raum, egal zu welcher Zeit), Vielmehr erfährt eine solche Installation ständige Rezeption und einen wiederkehrenden Austausch, da es immer wieder von neuen Augen betrachtet werden kann und als gemeinsamen Projekt aufgearbeitet oder restauriert wird, wenn Wetterbedingungen oder ähnliches seine Spuren hinterlassen haben.

Nach dem Putsch im Jahr 1973 wurden in Chile selbst kämpferische, für Freiheit stehende Murals übermalt. Als Reaktion machte die Bremer Uni sich, im Sinne der Kunst im öffentlichen Raum, für dieses Wandbild stark und erhielt durch seinen Erhalt einen Raum für politische Willensäußerungen. So wurde zum Beispiel zwei Mal zur Restaurierung aufgerufen, nachdem das Wandbild in Bremen beschmiert wurde. Auch wenn es eher einzelne Menschen waren, die sich für solche Sprachrohre und die Relevanz von Kunst als Aussagekraft stark machten, zog es dennoch nachhaltig seine Linien und war, so schien es, unübersehbar.

Mich fasziniert die Bandbreite an Aussage die in den turbulenten Anfangsjahren der Universität auf Murals festgehalten wurde. Von Jimmi Päslers großem Wandbild über die Studierendensituation und das Unerwartbare (oder Erwartbare?), das nach dem Treppenlauf des Studiums passiert, über Marlis Glasers Einsatz für die Sichtbarmachun feministischer Kämpfe bis hin zu einer chilenischen Künstlergruppe, die mit ihrem Wandbild das erste Mal in Deutschland eine künstlerische Arbeit vollzog. Um einen weiteren Überblick über alle Kunstwerke zu erhalten, empfehle ich herzlich, die Uni-Archiv Webseite durchzuschauen.

Eine weitere Sache, die das Bremer Modell und die Kunst im öffentlichen Raum gemein hatten, waren sicherlich auch die Forderungen nach einem gesellschaftlichem Stadtbild, was die Reduktion einer Stadt auf Konsumptions- und Produktionsfunktion für kapitale Interessen verhindern und die Bildung zum „schönen Leben“ in der Stadt wieder mehr entfachen sollte. Lebendig und demokratisch, ja so soll eine Stadt sein!

Die Kunst ist auch immer Mittragende des jeweiligen Zeitgeistes. Sprich: Kunst wird in unmittelbaren Diskussionskulturen, gesellschaftlichen und sozialen Räumen und aus der Sicht der in der Zeit lebenden Menschen geschaffen; sie kann (aber muss nicht) mit der Zeit/dem Zeitgeist verschränkt sein. Das heißt die Kunst hat eine besondere Bedeutung im Zuge der Aufmachung beider Bremer Modelle in den 70er Jahren. Kunst konnte speziell in diesem Fall als eine Vergrößerung des Zugangs zu Bildung, Teilhabe und Demokratisierung verstanden werden. Ein großer Meilenstein dieser Verbindung setze die Ausstellung „Kunst im Stadtbild“, die im Jahr 1976 an der Bremer Uni und der Rathaushalle gezeigt wurde. Hier findet ihr mehr zu dieser Ausstellung.

Die Idee, neu entstehende Bildungseinrichtungen – als Orte neuer bildungspolitischer Inhalte – mit ebenso neuen kulturpolitischen Konzepten „anzureichern“, führte auch an Schulen in Bremen […] zu künstlerischen Maßnahmen […] (Rauh 2007: S. 18). So führte beispielsweise auch Marlis Glaser ein Kunstprojekt über bedeutungsvolle Frauen in der Geschichte mit künstlerischen Methoden durch. Könnte man diesen Aspekt als Streumechanismus beschreiben? Ist diese Anreicherung vielleicht sogar heute noch in andersartiger Form wahrzunehmen? Sich dies zu vergegenwärtigen, dass Kunst, Bildung und Teilhabe zusammengedacht und bei Neukonstruktionen ein maßgeblicher Faktor von Einrichtungen sein soll, ist meines Erachtens ein schöner und wichtiger Einfluss.