Schulwebsites sind ein Schaufenster von Schulen, das auch Überzeugungen, Absichten und Rollenverständnisse transportieren kann. Ich bin Studentin der Erziehungs- und Bildungswissenschaften an der Universität Bremen und habe im Rahmen eines forschungsbezogenen Studienseminars die Websites der isekim-Kooperationsschulen analysiert (Link zum Projektposter). Ein Schwerpunkt der Analyse lag darin, zu verstehen, wie Schulen ihre Elternschaft ansprechen – und wer hier überhaupt wen anspricht. Dabei ist Folgendes herausgekommen:

Schulwebsites richten sich nicht nur an Schüler*innen und Eltern der Schule, sondern meist auch an die Öffentlichkeit im Allgemeinen, darunter Eltern, die sich die Website ansehen, um sich ein Bild von einer möglichen zukünftigen Schule für ihre Kinder zu machen. Viele Websites liefern vor allem einen raschen und verständlichen Zugang zu schulischen Informationen, was primär für Eltern aktueller Schüler*innen im Vordergrund stehen könnte. Es lässt sich vermuten, dass interessierte Eltern zukünftiger Schüler*innen stärker auf andere Aspekte achten, z.B. eine wertschätzenden Haltung, die Beachtung eigener Bedarfe oder eine hohe Sichtbarkeit von Personen auf der Website, mit denen sie sich identifizieren.

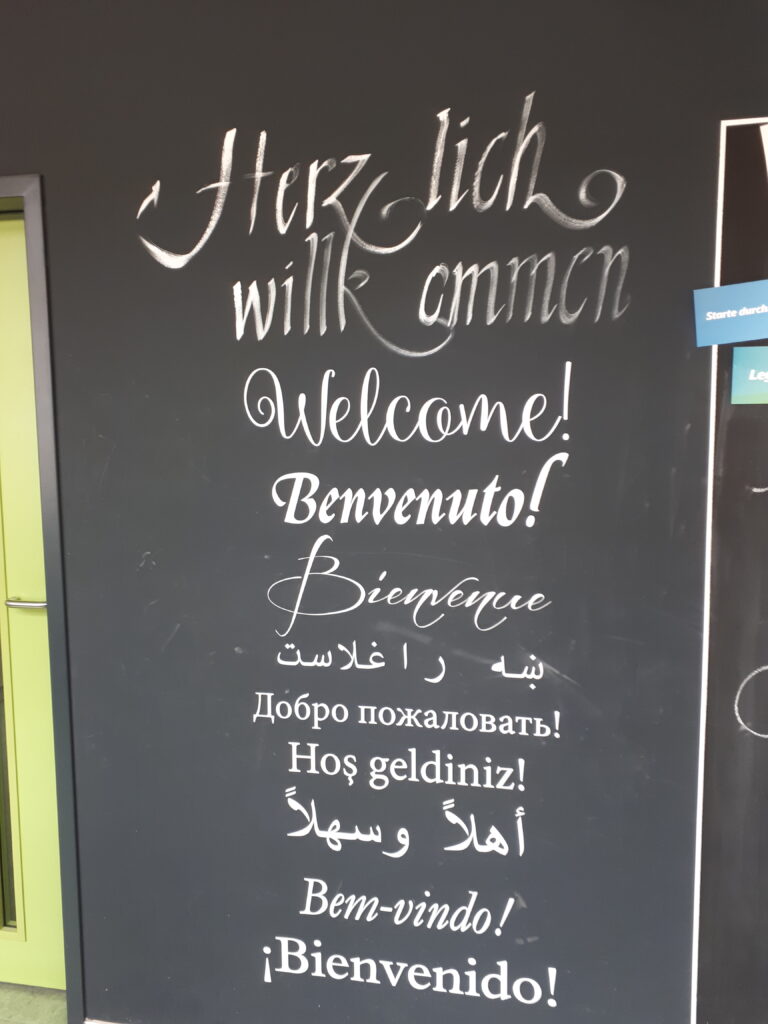

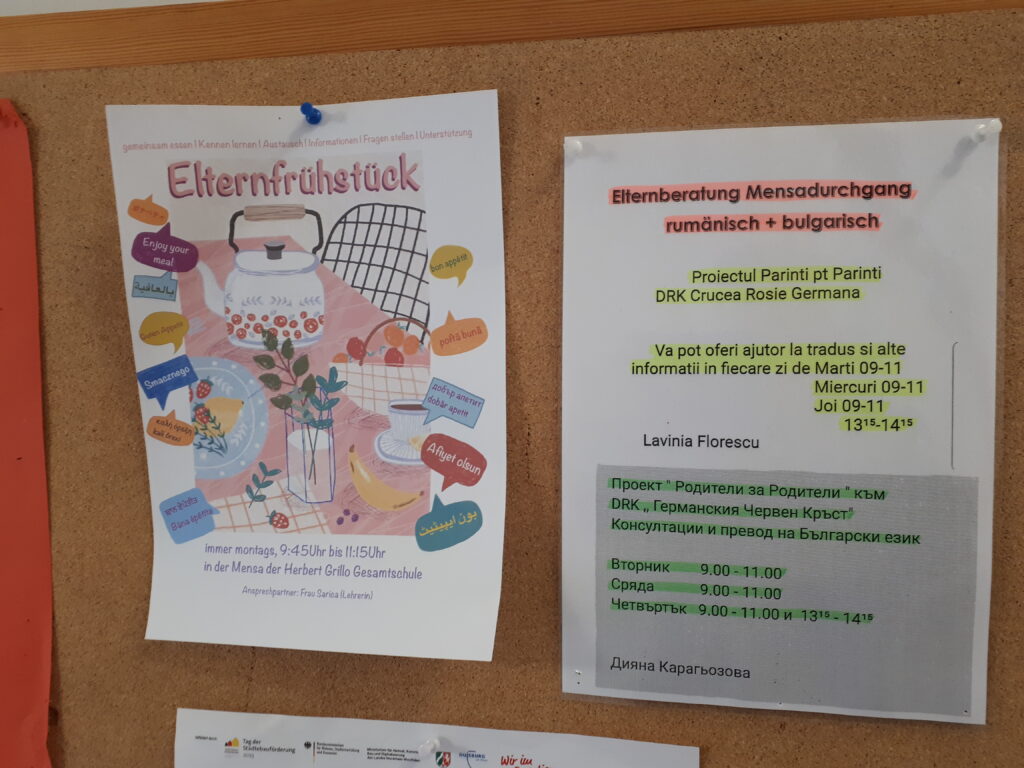

Beispiele dafür, dass Schulen auch bewusst mehrsprachige Eltern ansprechen, sind z.B. die Übersetzungsangebote auf den Websites von Schulen mit mehrsprachigen Profilen, wie am Augustum-Annen-Gymnasium in Görlitz und an der Europäischen Schule Karlsruhe, oder das Beispiel der Herbert-Grillo-Gesamtschule Duisburg, die auf ihrer Website auf mehrsprachige Angebote für Eltern aufmerksam macht.

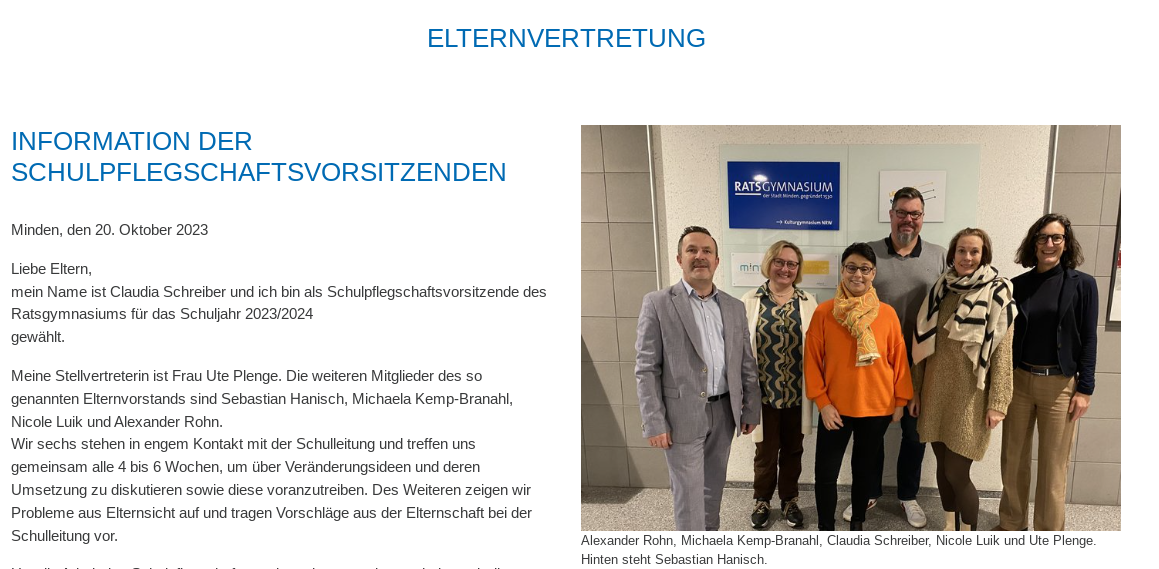

Websites können auch Hinweise liefern, wie Eltern sich einbringen können. Werden Erziehungsberechtigte als Partner*innen und Teile der Schulgemeinschaft angesprochen, oder befindet sich der Elternbereich unter „Service“? Ein Signal für eine offene Kooperation kann auch dadurch gesendet werden, dass die Elternvertretung eine eigene Seite selbst gestaltet, wie z.B. beim Ratsgymnasium Minden, oder indem Erfahrungsberichte von Eltern auf der Startseite erscheinen, wie bei der Offenen Schule Köln (siehe Abbildungen unten).

Mein Fazit: Schulen können sich in der Reflexion ihrer Ansprache von Eltern über die Website folgende Fragen stellen.

- Finden Eltern aktueller Schüler*innen nützliche Informationen?

- Welches Bild erhalten Eltern von einer möglichen zukünftigen Schule für ihr Kind?

- Können sich auch mehrsprachige Eltern angesprochen fühlen?

- Werden Eltern als aktiver Teil der Schulgemeinschaft angesprochen?

Pia Grimpo

Abbildung 1: Die Elternvetretung des Ratsgymnasium Minden stellt sich auf der Schulhomepage vor (Quelle)

Abbildung 2: Die Offene Schule Köln veröffentlicht Erfahrungsberichte von Eltern auf der Startseite ihrer Website (Quelle)